○本分野では、原核微生物を研究対象として、細胞表層の構造とその構成分子の機能、代謝や物質生産遺伝子の発現制御を中心とした基礎的研究と、食品、環境・農業、医療の各分野に関連する微生物酵素・生理活性物質の構造、特性および活性発現機構の研究を行っています。微生物の多彩な能力の背景を遺伝子と分子のレベルで探り、食料・環境・医学に関連する新たな生物産業の創成に繋げることを目指しています。具体的な研究内容を以下の三分野に分けて紹介します。

1. 食品関連微生物の研究

○食品関連微生物としては、納豆菌と酢酸菌の研究を行っています。納豆菌のポリグルタミン酸(納豆の粘り成分)生合成装置とそれを構成する酵素や蛋白質の発現制御機構を研究しています。ポリグルタミン酸は納豆菌が過密化による栄養欠乏に備えた備蓄栄養です。従って、その合成と分解は細胞密度と環境中の栄養素によって制御されます。納豆菌が栄養などの環境情報を感知する仕組みとその情報を遺伝子発現に伝えるメカニズムを解析しています。

○食酢の製造に使われる酢酸菌は微生物では珍しくセルロースをつくります。酢酸菌のバクテリオセルロースは「ナタデココ」として食品に利用されていますが、植物セルロースより繊細で均一なので、スピーカーや医療資材として注目されています。酢酸菌はアセタンと呼ばれる粘質性の多糖もつくります。この多糖はセルロースの生産を邪魔します。アセタン分解微生物を分離し、現在分解酵素とその遺伝子の研究を進めています。アセタンの分解機構を解明し、セルロースの生産への利用を目指しています。

2. 環境・農畜産関連微生物の研究

○環境関連研究テーマとしては、生分解性プラスチック、ポリ乳酸と植物バイオマス資源、キシランの分解微生物とそれらが生産する分解酵素を取上げています。ポリ乳酸は、二酸化炭素排出削減や環境負荷低減を達成するための包装・被覆素材として急速に普及しています。ポリ乳酸のリサイクルやコンポスト化に活用する目的で、ポリ乳酸の微生物分解を研究しています。Brevibacillus brevis 93株とAmycolatopsis sp. K104-1株の二種類のポリ乳酸分解微生物を分離し、それぞれの菌が生産するポリ乳酸酵素の特徴、構造および誘導機構の解析を進めています。一方、キシラン分解微生物として分離されたPaenibacillus sp. W-61は、細胞表層結合型キシラナーゼと四種類の分泌型キシラナーゼを生産します。細胞表層結合型キシラナーゼは、不溶性キシランの分解と分泌型キシラナーゼの誘導合成に重要な役割を担っていることがわかりました。植物バイオマス資源利用への応用を視野に入れた研究を進めています。

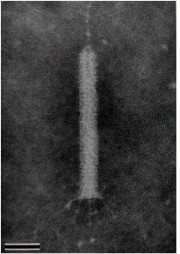

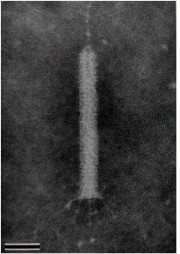

図1 左:Paenibacillus sp. W-61によるキシランの分解 右:Paenibacillus sp. W-61の電子顕微鏡写真

○農業・畜産分野微生物としては、野菜軟腐病菌Pectobacterium carotovorumと反芻動物のルーメン(第一胃)に生息するSelenomonas ruminantiumを研究しています。P. carotovorumは、植物の細胞壁を構成しているペクチンを分解する酵素(ぺクチナーゼ)で細胞・組織を溶かし、軟腐病を引き起こします。この種の細菌の中には、DNAに障害を受けるとカロトボリシンと呼ばれるバクテリオシン(他の近縁細菌に対して殺菌力をもつ物質)と特殊なぺクチナーゼ(ペクチンリアーゼ;Pnl)をつくるものがいます。現在までの研究で、カロトボリシンとペクチンリアーゼは、(1)DNAの障害によって生じた一本鎖DNAに結合したRecA蛋白質がRdgAという転写抑制蛋白質の自己分解を誘導し、(2)RdgAの分解によって抑制されていたrdgB(転写活性化蛋白質の遺伝子)の転写が活性化され、(3)合成されたRdgB蛋白質がカロボリシンとPnlの遺伝子の転写を活性化する、ことを明らかにしました。殺菌活性のあるカロボリシンは生物農薬として使われています。カロボリシンは細胞の表層にある受容体に結合して殺菌力を発揮します。さらに受容体の構造やPnlと病原性との関連も解析しています。

図2.カロトボリシンErの電子顕微鏡写真

○ルーメンに生息するS. ruminantiumの菌体は反芻動物の重要な蛋白供給源となります。この菌は細胞質膜や外膜にはアルケニルアシル型グリセロリン脂質(プラズマローゲン)を含み、細胞壁ペプチドグリカンにはカダベリン(ポリアミンの一種)が共有結合しているなど、大腸菌の細胞表層には存在しない成分・構造を持っています。現在、プラズマローゲン合成酵素、ペプチドグリカン結合ポリアミンの機能と細胞表層蛋白質との相互作用、ポリアミンの生合成酵素とその遺伝子の研究を展開しています。S. ruminantiumは、畜産の重要菌であり、ユニークな細胞表層構造と代謝系をもつ分類学的にも興味ある細菌です。今春、(独)製品評価技術基盤機構(NITE)はS. ruminantiumのゲノム解析をスタートしました。

3. 医療関連微生物

○健康・医療分野の微生物として、日和見感染を起こす緑膿菌(Pseudomonas aeruginosa)と黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus)を研究しています。緑膿菌は水圏、土壌、動植物など幅広い環境に生息しています。多様な化合物を栄養として利用できることが広い環境への適応を可能にし、その遍在性が日和見感染の原因となります。現在、アミノ酸やポリアミンの代謝系酵素・遺伝子やそれらのカタボライト制御・窒素制御のメカニズムの解析を通じ、緑膿菌の栄養的多才性を追究しています。

○黄色ブドウ球菌は日和見感染による化膿性疾患や食中毒の原因菌であり、それらの症状はこの菌が生産する赤血球・白血球崩壊毒素やエンテロトキシンなどの毒素により引き起こされます。このうち血球崩壊毒素は二つの成分で構成され、その組合せで標的となる血球細胞が決まります。これまで、ニ成分性血球崩壊毒素が細胞膜に穴を開ける機構を明らかにしてきました。現在、特異性を決定する毒素の構造や標的血球細胞の受容体の探索を行っています。また、白血球崩壊毒素のうちPanton-Valentine型ロイコシジン(PVL)遺伝子はファージによって伝播されることを発見しました。ファージによるPVL遺伝子の伝播と強毒株の出現、MRSAと病原株との関連も疫学と分子生物学の両面から探求しています。