第7期復興農学中止のお知らせ

非常食や寝袋での就寝等、実習を通して経験

8/2に川渡、8/3~4に葛尾村で復興農学フィールド実習を行いました。

葛尾村ではグループに分かれ、佐久間牧場、石井食堂、元繁殖農家哲山さん、金泉ニット、葛尾むらづくり公社、葛尾郷土文化保存伝習館、おふくろフーズ、害獣駆除団体、活性化センター那須野さん、かつらお胡蝶蘭合同会社、大尽屋敷、牛屋さん等をそれぞれ見学しました。最後に、2日間にわたり訪問をして聞き取ったことをまとめ、そこから考えられる葛尾村のポテンシャルや課題解決策などを班ごとにまとめ、発表しました。

今回は、災害などが起こったときに率先して食事提供の補助ができるよう経験をするという目的で、夕食のメインメニューに非常食を取り入れました。非常食を作るのも食べるのも初めてという学生が大半でした。まず袋に書いてある作り方をよく読むところから始まり、安全にお湯を注ぐことや、「熱いので気をつけてください」といった声かけをしながら準備をしました。思っていた以上においしかったという感想が多かったです。また、葛尾中学校で寝袋を使用しての就寝となりましたが、こちらも震災時の行動を経験できてよかったと好意的な意見が寄せられました。

畜産に特化した今年の被災地エクステンション

自動潅水装置の自作に励む受講生

8/3~5日に葛尾村で復興農学フィールド実習を行いました。

また、8/18~19,25に青葉山キャンパスにてIT農学実習を行いました。

・イメージソリューション概要と事例紹介(トライポッドワークス㈱渋谷様)

・センサーシステム概要と事例紹介(SJC相原様)

・班ごとに①「モデル農家(10aあたりの収穫量・圃面積等)の作成」についてディスカッション

・IT農業とイノベーション・ICTの2つの役割(岩本先生)

・農業分野におけるリモートセンシング(米澤先生)

・ドローンとIoTデバイス活用による圃場調査事例紹介(アイエスビー東北岩佐様)

・班ごとに②「①を用いてIT化によるコストカットがどこまで可能か計算を行う」についてディスカッション

を行いました。

岩本先生の湿り気センサーにコードを接続/ラズべリーパイへのはんだ付け/ラズベリーパイとPC接続を行った自動潅水装置を作成する実習は受講生にとても好評でした。

あぜりあのオープンセレモニーに参加

フィールド実習で交流深まる

第4期復興農学開講

5/12に社会人26名、学生48名を迎え第4期開講式を行いました。今年の復興農学講義は

①新技術を被災地復興に生かすためには(中井先生)

②被災地経済の復興とその課題(大村先生)

③耐塩性植物の育種(北柴先生)

④畜産による被災地の復興を考える(小倉先生)

⑤福島の被災地域の河川における魚への影響(中嶋先生)

⑥遺伝的地域性に配慮した津波被災海岸林の再生(陶山先生)

⑦海の恵みの有効利用-水産物の利用・加工の可能性-(中野先生)

⑧農林水産業におけるエネルギー生産と資源循環の構築(多田先生)

⑨農業・農村政策と震災復興(石井先生)

⑩稲作農業生産環境の震災被害からの修復と環境保全型農業(伊藤先生)

の全10回となっております。

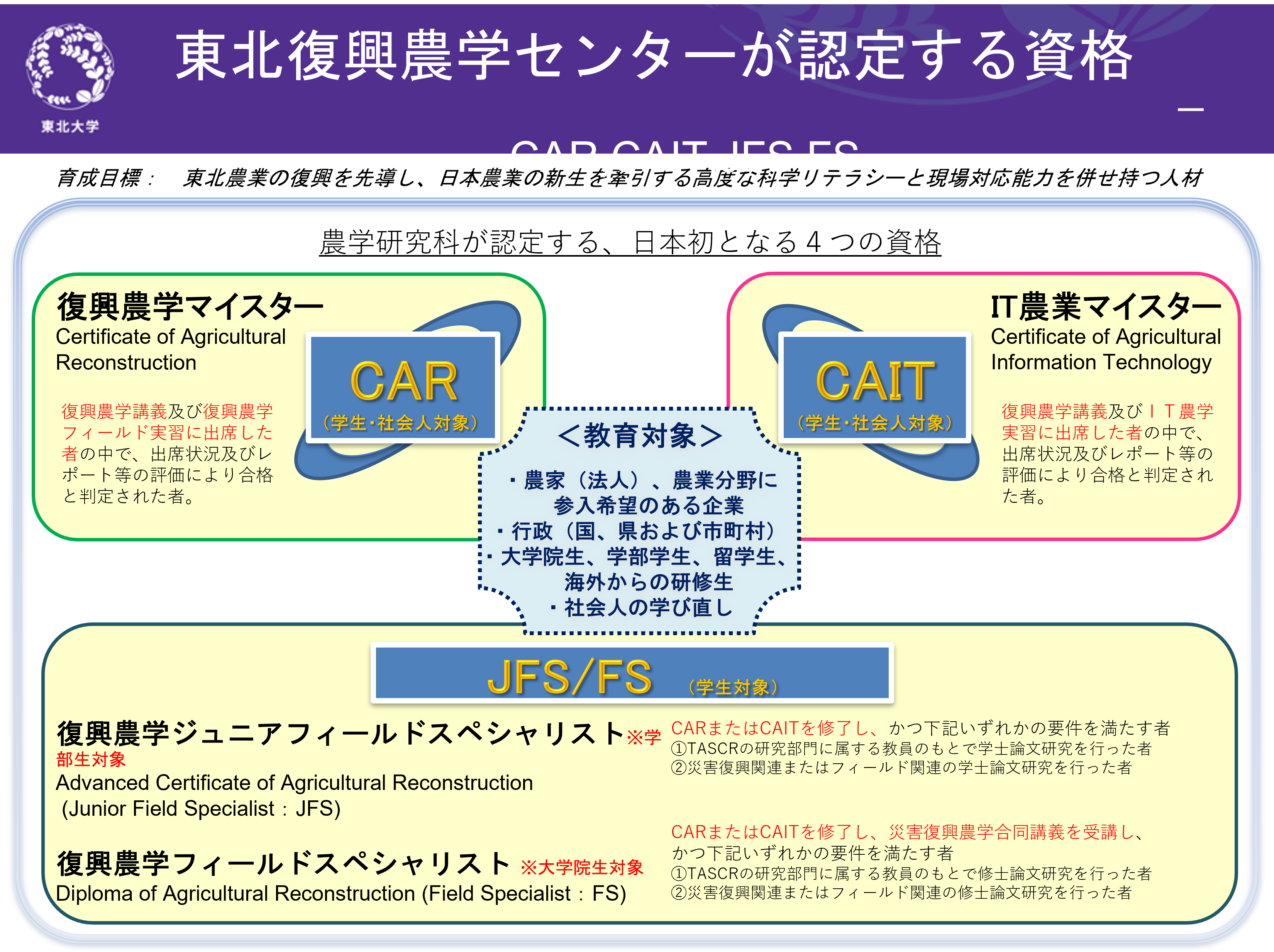

マイスターに延べ83名、スペシャリストに14名輩出

第3期開講、復興農学フィールド実習の実施

5/13に受講生のべ76名を迎え開講式を行いました。全10回の講義と被災地エクステンションを終え、7/22~/724に復興農学フィールド実習、8/20~21、27日にIT農学実習を行いました。

IT農学実習では、

・大村先生によるイントロダクション

・菊池先生によるAgricultural informatics概論等に関する講義

・東北学院大学岩本先生によるサイエンティストとテクノロジスト等に関する講義

・SJC相原様によるセンサーシステム概要と事例紹介に関する講義

・「若い農業就労者を増やすためにどのようなことが考えられるか」をテーマにディスカッション

・米澤先生による農業分野におけるリモートセンシングに関する講義

・アイエスビー東北岩佐様の空間情報の活⽤事例とソリューション紹介に関する講義

・トライポッドワークス㈱渋谷様のイメージソリューション概要と事例紹介に関する講義

・バス移動で名取市にある宮城県農業高校に向かい、トマトや梨等のハウスを⾒学

最終日は班ごとで、各社提供のデータ(ソリューション)を実際に⾒たり、機器の操作体験を行いながら、それらから気づきを得て、儲かる農業のアイデアソンと、「TPW・ISB・SJCおよびNTTドコモのITデバイスから得られたデータ(ソリューション)を⽤いて、儲かる農業の提案をする。」をテーマにディスカッションを行いました

第2期マイスターは延べ61名

■復興農学フィールド実習(7/24~7/26)は、岩沼千年希望の丘(植栽樹木の生育調査・陶山准教授)、塩釜(メタン発酵施設・多田准教授)、(田尻ふゆみずたんぼ・伊藤准教授)、川渡フィールドセンターを主な活動場所として、2泊3日で実施しました。

■IT農学実習(8/29~8/30、9/5)を雨宮キャンパスおよびさくらホールで実施しました。ITを利用してのQOLの向上と、その可能性(東北学院大学・岩本先生)、IT農学の先端・現状について(菊池特任教授)、ITを活用した農業の現状と課題、将来像(センサー遠視監視を中心とした)(㈱SJC・相原様)、カメラソリューション(トライポッドワークス㈱・渋谷様)、手軽に使える圃場センシング(㈱アイエスビー東北・岩佐様)について実習を交えながら講義をお行い、最終日には菅野先生による鹿島台の原子見学を行いました。

【マイスター認定式の様子】

9/26に第2期マイスター認定式を執り行い、2回目のマイスターを輩出しました。復興農学マイスター(CAR)32名、IT農業マイスター(CAIT)29名の皆さん、おめでとうございます。

第1期マイスター延べ94名輩出

【実習の様子】

被災地エクステンション(8/30)は、仙台市東部方面(伊藤房雄教授)と東松島方面(中井教授)の2コースに受講生を分けて行いました。

復興農学フィールド実習(7/25~7/27)は、岩沼千年希望の丘(植栽樹木の生育調査・陶山准教授)、塩釜(メタン発酵施設・多田准教授)、(田尻ふゆみずたんぼ・伊藤准教授)、川渡フィールドセンターを主な活動場所として、バス2台(参加54名)2泊3日で実施しました。

IT農学実習(8/31、9/5~9/6)を雨宮キャンパスおよびさくらホールで実施しました。東北学院大学工学部の岩本准教授や東北スマートアグリカルチャー研究会に所属するIT企業の方々も講師に招き専門性の高い講義を行いました。

【マイスター認定式の様子】

5/16に開講式を行ってから全10回の講義と3つの実習を追え、9/27に第1期マイスター認定式を執り行い、最初のマイスターを輩出しました。復興農学マイスター(CAR)50名、IT農業マイスター(CAIT)44名の皆さん、おめでとうございます。マイスターからは以下のような感想をいただきました。

■社会人の方々や自分の知らない業界の方々と話すことで価値観の幅が広がった。色々なことに積極的にチャレンジするようになった。 (学生)

■大規模集団化と併行して、中小経営規模に見合った協業化を働きかけながら、とくに若手の生産者の支援を考えていきたい。ITを活用しながら有機農法を普及させたい。

(社会人)

修了後の皆様のご活躍をお祈り申し上げます。