| 発生や発育過程における分子制御機構の解明 |

私達はヒラメの変態について研究しています。

みなさん、水族館や魚屋でヒラメやカレイを見たことがあるかと思います。体色が左右で違っていて、眼の配置も左右非対称です。とても特殊な体をしています。変態前のヒラメは見たことありますか?

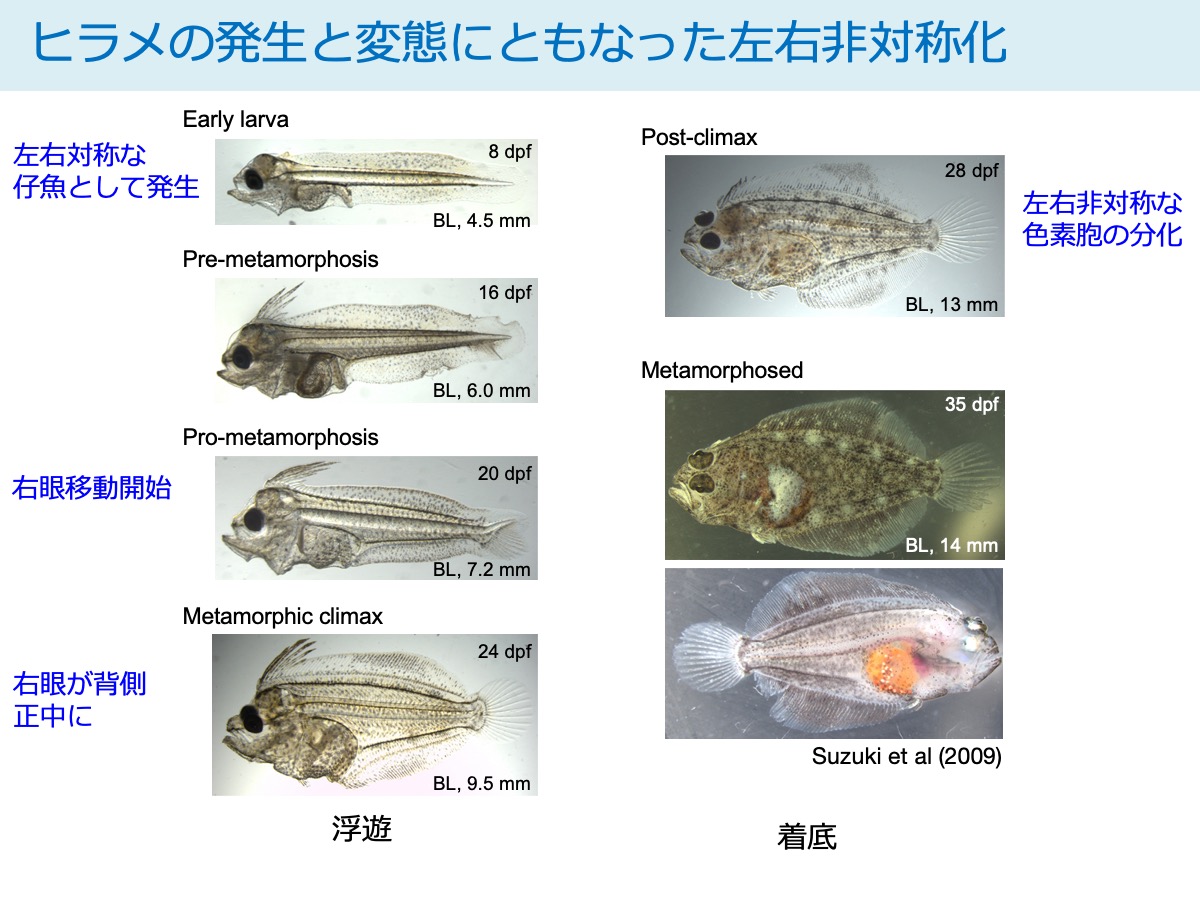

変態前のヒラメは普通の魚のように左右対称で、泳ぎ回っています。

ヒラメの成長について。ヒラメはまず左右対称な仔魚として発生し、変態を経て左右非対称な成魚の体制へと移行します。変態期:受精後3週間ほどで眼が移動を始め、受精後約1ヶ月で反体側に移動し、体色は成体型色素細胞の左右非対称な分化によって、有眼側と無眼側で異なった体色パターンを示します。このようにヒラメの変態はダイナミックでとても興味深い現象です。

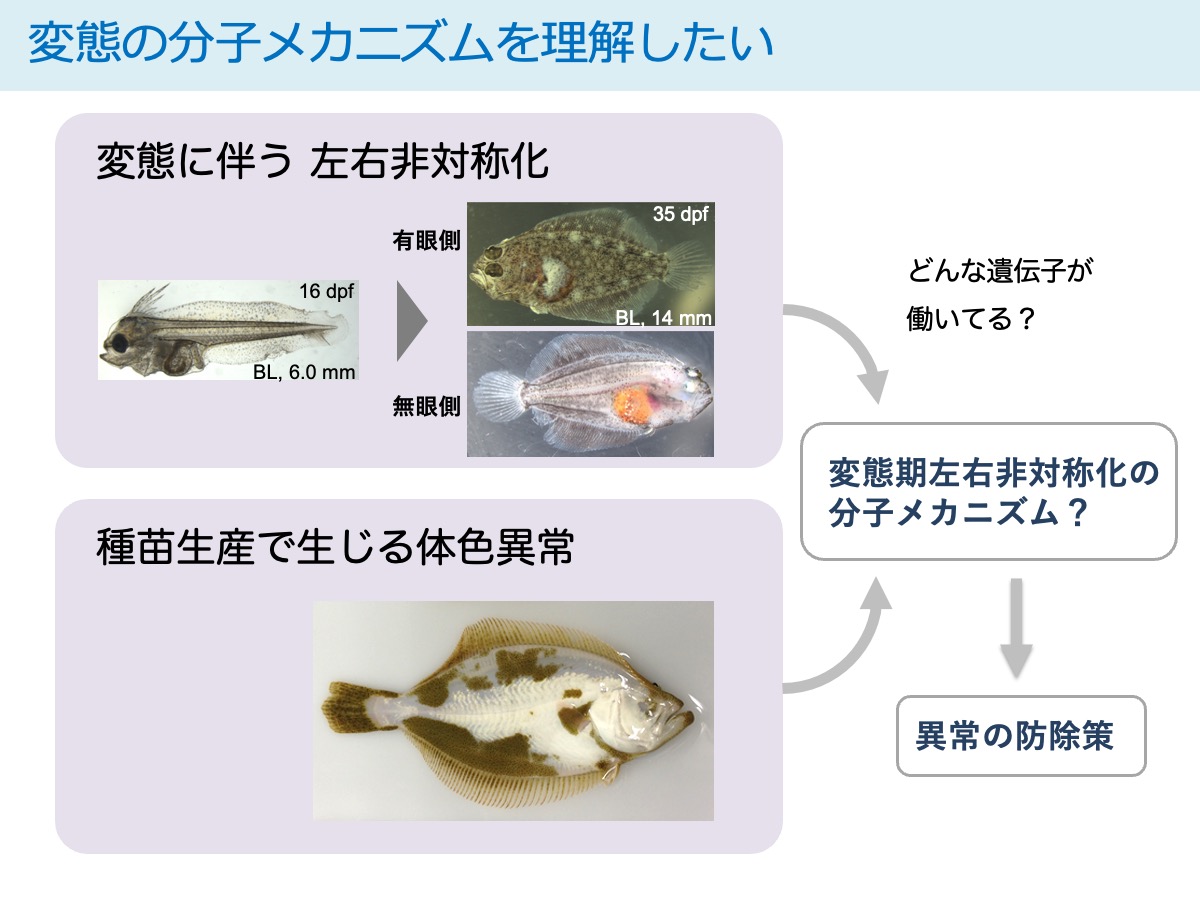

ヒラメは変態が興味深いだけでなくて、水産上、とても重要な魚でもあります。種苗生産して養殖や放流が行われていますが、人工飼育下では異常が発生して問題となっています。変態期の眼の移動がうまくいかない例や、また体色についても、無眼側で色素胞が分化してしまうことや、逆に有眼側の色素胞分化がうまくいかないこともあります。これら異常個体は市場価値が下がってしまうこと、放流時に選別するコストがかかってしまうことなどが問題です。

ヒラメの変態は甲状腺ホルモンが重要であることが実験的に示されています。甲状腺ホルモンT4を加えると、かなり早い時期に、若い小さいヒラメが変態します。ヒラメやカレイの変態で眼が動くことは、世界中の研究者が興味を持って研究していましたが、これを実験的に示したのは日本人です。日本は魚を食べる文化があるので、養殖技術も進んでいます。ヒラメやカレイも、世界的に見ても研究をしやすい環境が整っています。

私達はヒラメの変態を理解したいと考えています。

甲状腺ホルモンの重要性は示されていますが、体を循環するホルモンで、どうやって左右非対称な現象が説明できるのか。同じシグナルインプットに対して左右で反応が異なるのか、局所的にホルモンシグナルに差異が生じているのか?

私達はさまざまな実験を通して変態期の左右非対称化のメカニズム、および種苗生産で生じる異常のメカニズムを理解したいと考えています。ヒラメの変態はとても不思議で、純粋に好奇心を刺激されますが、農学部として食の安定生産に寄与するという社会的な要請もあります。変態に関する基礎生物学的知見から異常の防除策に、さらには増養殖の高効率化に繋げられたらと考えています。