観察・分析装置

走査型電子顕微鏡 日立SU8000 (TypeII) 平成22年3月導入

仕様

| 分解能 | 1.0 nm(加速電圧15 kV WD = 4mm)、2.0 nm(加速電圧1kV WD = 1.5mm) |

|---|---|

| 倍率 | 高倍率モード:x100~x800,000 低倍率モード:x20~x2,000 |

| 加速電圧 | 0.5~30 kV |

| 電子銃 | 冷陰極電界放出型 |

主な観察試料

| 金属蒸着(白金パラジウム) | 昆虫、花粉、珪藻、動物組織、乳酸菌、大腸菌、水産微生物等 |

|---|---|

| カーボン蒸着(元素分析) | 火山灰、土壌、汚泥、植物根等 |

主な準備物

| 試料台(サイズ各種、底面にネジ穴のあるMタイプ)、両面テープは当室のものを使用 |

観察について

| 乾燥させた試料を両面テープ等で固定し、導電性を付与するために金属蒸着を行う。粉体状の物を観察する場合は、試料台に張り付けたテープ上に試料をふりかけ、余分な試料をブロアーで吹き飛ばしてから金属蒸着を行う。この状態まで作製した試料はデシケーター等の湿気やほこりを防げるところで保管すれば、ある程度の期間は良好な状態で観察できる。鏡体最上部の電子銃から発生させた電子線を試料にあて、そこから発生した二次電子等を検出器で集め、その信号がコンピュータに送られ、画面に像として表示される。撮影した画像はフラッシュメモリに保存して持ち帰る。 |

エネルギー分散型X線分析装置:EDAX社製(平成22年3月導入)

| 走査電子顕微鏡に取り付けてあり、観察領域の元素組成分析・マッピング等が行える。液体窒素不要なので、SEMの観察をしながら急遽、元素分析を行うといったことも可能で、ホウ素より重い元素が分析可能である。 元素分析用の試料もSEM観察試料と同様の方法で作製し、カーボンコータで蒸着する。定性分析・定量分析・マッピング等ができるが、生物試料のように凹凸があるものは定量は正確ではない。一般的なSEM観察の蒸着で用いられる金属で蒸着した場合(金や白金など)は、スペクトルのピークがリンや硫黄の近傍にあり、それらが微量の場合、ピークが隠れてしまう可能性があるため、元素分析の場合は比較的影響の少ないカーボンで蒸着することが推奨されている。 定量・定性のデータは様々なファイル形式で持ち帰ることができ、スペクトルの画面もそのまま保存することも可能である。 |

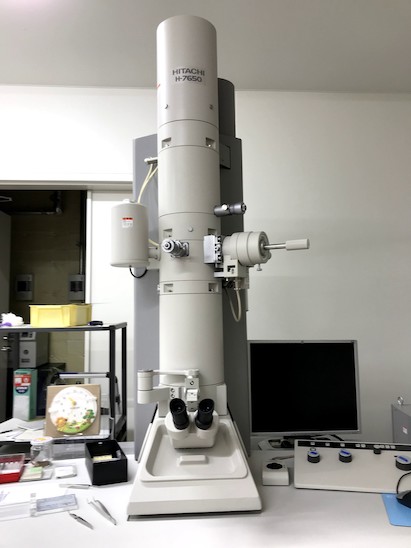

透過型電子顕微鏡 日立H-7650 (ZeroA) 平成22年3月導入

仕様

| 分解能 | 0.204 nm(格子像)、0.36 nm(粒子像) |

|---|---|

| 加速電圧 | 40~120 kV(100 V/step可変) |

| 倍率 | Zoom : 0.2~200 K, Low MAG : 0.05~1.0 K |

| デジタルカメラ | QUEMESA (4 K x 2.6 K) |

| 試料ホルダー | ワンタッチ三個試料ホルダー |

| 写真 | デジタルのみ(フイルム撮影可) |

主な観察試料

| 超薄切片 | 各種動物組織、植物細胞、乳酸菌、大腸菌等微生物 |

|---|---|

| ネガティブ染色 | 大腸菌等微生物、ファージ、植物ウイルス |

主な準備物

| グリッド、グリッド用の先端が細くきれいなピンセット、グリッド収納ケース、ダイヤモンドナイフ(超薄切片の方。当室所有の物も使用料金負担の上で利用可)。 |

グリッドについて

| 一般的な切片観察やネガティブ染色による観察では、銅製のグリッドを使用する。免疫電顕の場合は、長時間水溶液中で各種反応や洗浄を行うことにより、銅製のグリッドでは腐食の可能性があるため、コンタミ防止のためニッケル製のグリッドを用いる。 グリッドタイプ名にある「100」、「400」等の数字は1枚のグリッドにあるホールの数で、数値が大きいほど1ホールあたりの大きさは小さくなる。切片観察の場合は、金属に隠れてしまう部分を出来るだけ少なくするため比較的数値が小さなものを使用する(=ホールが大きいもの)。切片以外の観察の場合は、どのホールにも複数の試料が観察されることが多いため、膜が破れにくくなることを優先し、比較的数値が大きいものを用いる(=ホールが小さいもの)。グリッドの大きさはどのメーカーの物でも3mmで統一されている。 |

観察について

| 必要な処理をした試料・切片をプラスチック膜補強・親水化処理等の必要な処理をした金属グリッド上に(光学顕微鏡のスライドグラスに当たるもの)載せる。鏡体最上部にある電子銃から発生した電子線をグリッドにあて、そこを透過した電子線を蛍光版に投影したものをディスプレイで観察する。写真は全てデジタルデータとして残り、データはフラッシュメモリで持ち帰ることができる。 なお、プラスチック膜(フォルムバール)を張る作業は、当室において行う(作業時間:一時間程度)。 |