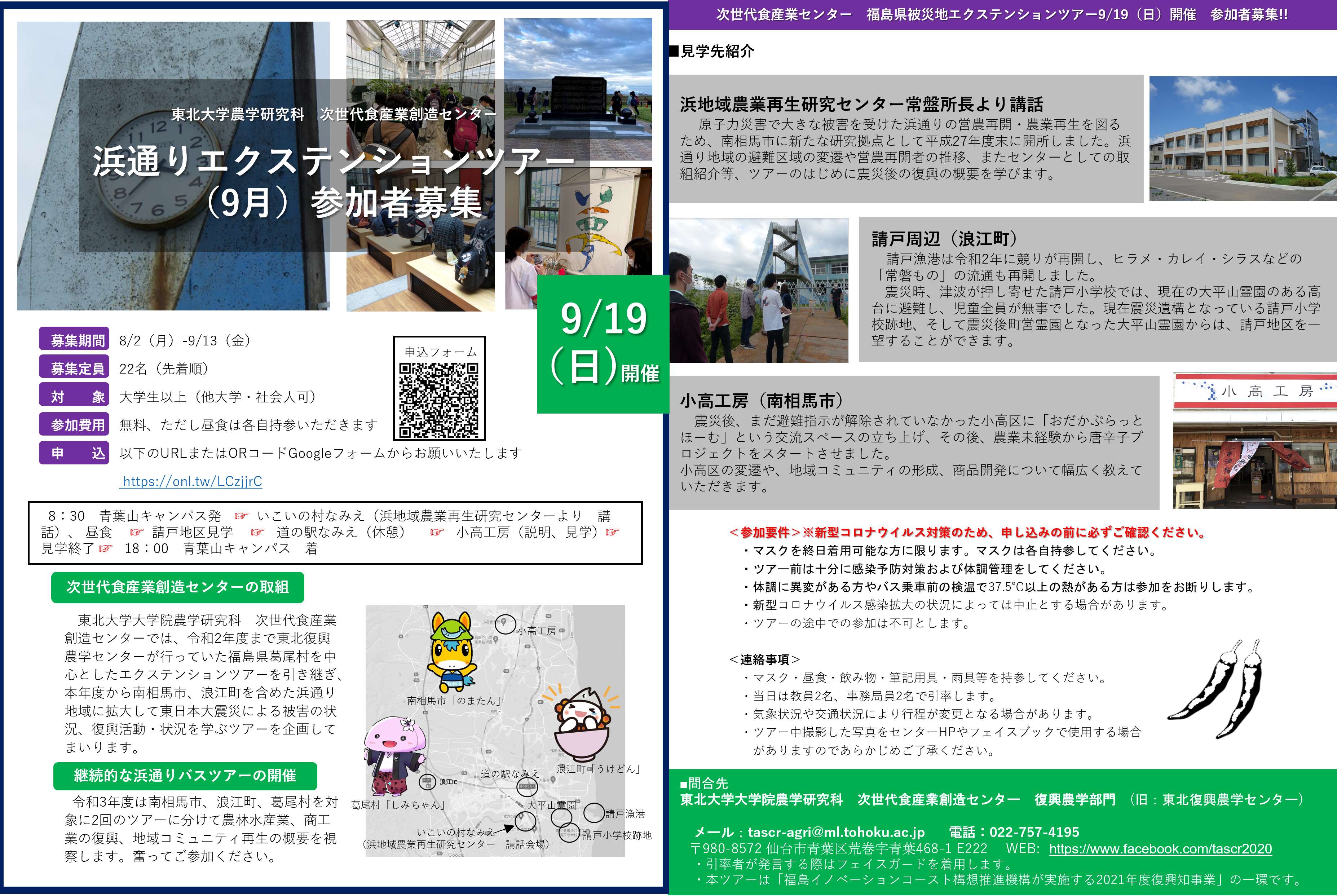

10/23(土)に葛尾村エクステンションツアーを開催し、10名の学生、社会人、教員に参加いただきました。

常磐道を経由し、浪江IC下車後は葛尾むらづくり公社松本松男さんに浪江-葛尾間の車窓からのガイドや震災時の葛尾村の様子、農業の復興についてお話しいただきました。浪江町の住民は避難の際、今いる場所から離れればいいということで、浪江町中心から30㎞離れた津島支所に避難をしました。しかし、そこには高い放射能を含んだ雪やみぞれが降り注いでおり、そこで1週間程過ごさせてしまったいうことを当時の町長はとても申し訳なく感じていたというお話が印象的でした。

葛尾村郷土文化保存伝習館、葛尾大尽屋敷跡は昨年もお世話になった上遠野さんにガイドいただきました。

伝習館では、珍しい農機具(くさし)や、2011年の震災から現在までの村の変遷がわかるパネル、三匹獅子舞、村に残る270年前に描かれた涅槃仏図などについてお話しいただきました。

葛尾村大尽屋敷は「葛尾村の大金持ち」という意味で、松本一族が最も栄えた8代目葛尾大尽・松本聡通(さとみち)の後妻イネのために作られた庭園や、蔵までの道を水を張って隠したあかずの池などがかすかに面影を残しており、参加者は当時の松本氏の栄華に思いを馳せました。参加者からは、来歴から後妻の話までユニークな話し方で伺えとても楽しかった等の声がありました。

午後は2グループに分かれ、圃場見学と昼食をとりました。

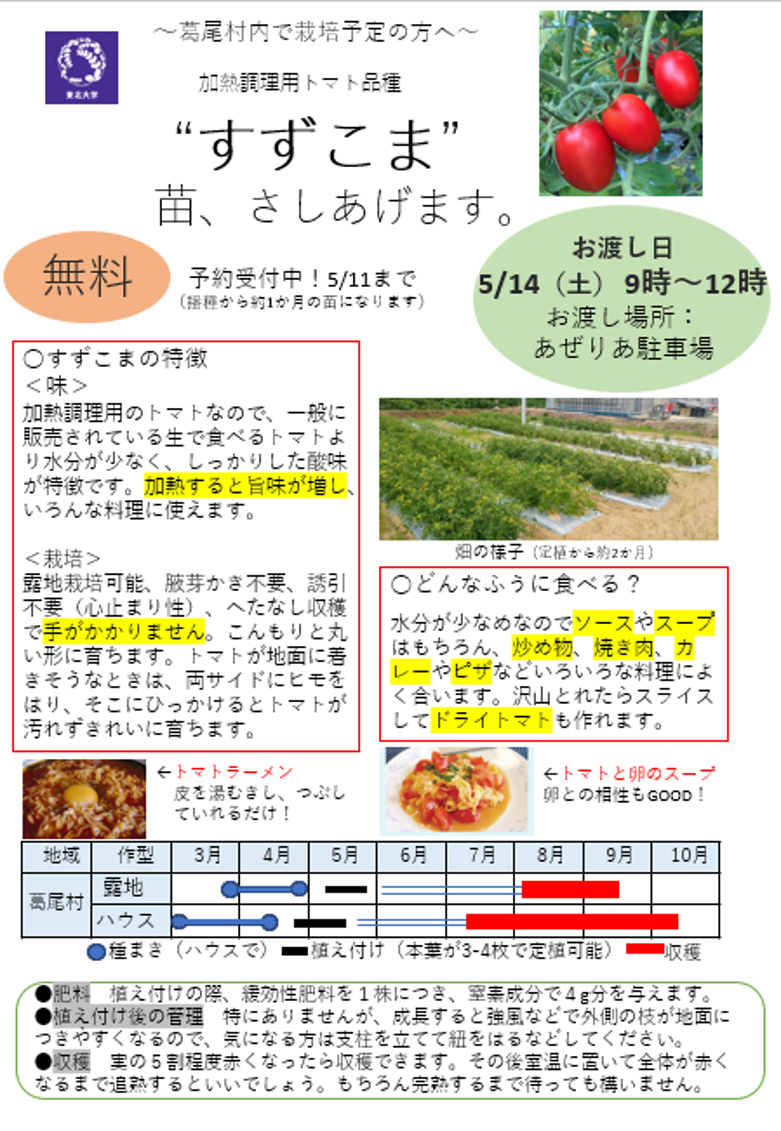

圃場で現在育てているえごまを試食、カラシナ、ミニカリフラワーを見学した後、唐箕でえごまの選別作業体験を行い、種と殻を分別しました。植物工場ではハウスの設備の違いやマンゴー・トマトの栽培管理について説明を受けました。

昼食時には凍み餅(じゅうねん味、きな粉味)、けんちん汁、フキの甘辛煮の提供がありました。

かつらお胡蝶蘭合同会社の杉下さんからは施設や栽培技術、人材育成などについて説明があった後、杉下さんがこの仕事に携わるようになった経緯や葛尾村で熱帯植物を栽培するメリット・デメリットなどについて質疑応答がありました。

㈱牛屋では、経営者である吉田さん、獣医師である奥様の美紀さん、長男の隼さんの出迎えを受けました。国産羊肉の流通量や牛の肥育鵬について説明を受けた後、その後、翌々日に出荷予定の羊の毛刈りをするということで体験をさせてもらい、4人が毛刈りを体験しました。

ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。