VOICE: Plant Science [No. 022] 桑原康介先生(環境適応植物工学分野 特任助教)

植物生命科学コースの学生・卒業生/修了生・教員の声をお届けするインタビュー記事です。月一回くらいの頻度で更新予定です。→記事一覧はこちら

今回は、環境適応植物工学分野 特任助教の桑原康介先生にお話を伺います。よろしくお願いいたします。

桑原康介先生

桑原康介先生

環境適応植物工学分野(特任助教)

現在どんなご研究をなさっているか教えてください。

玄米を精米した後の白米を我々は食しますが、精米時には白米の表面を覆っていた米ぬかが取れます。米ぬかからこめ油を生産することができ、ビタミンEなどの栄養成分が豊富に含まれ、市場が拡大しています。私は、DNAを自由に改変できるゲノム編集技術を用いて、こめ油をより多く生産できるイネ品種の開発に取り組んでいます。

写真/ゲノム編集技術でDNAを改変したイネを生育させているところの様子です。小さいシャーレの中で根を出させ、ある程度大きくなったら、土に移し替えます。

写真/ゲノム編集技術でDNAを改変したイネを生育させているところの様子です。小さいシャーレの中で根を出させ、ある程度大きくなったら、土に移し替えます。

研究をしていて、楽しいと感じる瞬間について教えてください。

研究をしていて楽しいと感じる瞬間は、やはり研究成果が出た時です。2021年4月から2024年3月までは筑波大学の博士学生として研究しており、トマトの花粉に関する研究をしておりました。仮説を立てて実験をして「これはいける!」と思ってもなかなか結果でないことはよくありました。数多くの実験をしてようやく期待していた成果が出た時に「よっしゃ!」と心の中で叫んでいました。どの研究分野にも仕事にも共通していると思いますが、これまでやってきたことが成果として実る瞬間はシンプルに嬉しいものです。

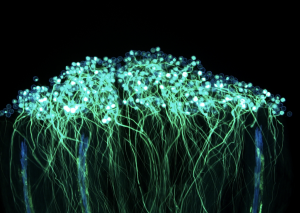

写真/トマトの柱頭(めしべ)で花粉が発芽している様子です。これまでに数千個の柱頭を観察しており、脳裏にこの写真が焼きついています。

写真/トマトの柱頭(めしべ)で花粉が発芽している様子です。これまでに数千個の柱頭を観察しており、脳裏にこの写真が焼きついています。

実験や研究で、やってみるまでは簡単そうにみえたけど、実は難しかったことはありますか?

生物系では「バイオインフォマティクス」と呼ばれる、生命現象をコンピュータを用いて解析する学問があります。植物系の学会に初めて参加したときに多くの研究者がバイオインフォマティクスを駆使して研究しているのを見て、自分でも意外と簡単にできちゃうのでは?と調子に乗っていました。しかし、実際に自分でやってみると、何から手をつければいいのかわからず、すぐにつまずきました。結局、ネットでかなり調べたり、知っている研究者に聞いて、一人でそこそこ使いこなせるまでに2年くらいかかりました。どの研究分野もみくびってはいけないことを身をもって体験しました。

知っている人に聞くと勘所が分かって、それまで独学してきた知識が体系的につながったりしますよね。大学は色々な専門家がいるので、教員にとっても良い学びの場であると言えそうです。最後に、将来の夢について聞かせていただけますか。

学生時代や現在進めているプロジェクトでは、バイオインフォマティクス技術やゲノム編集技術などを駆使して、新しい植物品種を開発したり、遺伝子機能を解明したりする研究に取り組んできました。これらの技術は先人たちの努力によって開発・改良され、現在の多くの研究を支える重要な技術となっています。一方、これまで植物の研究をしていて、「こんな技術があればもっと研究しやすくなるのになー」ということが多々ありました。今後は、そういう技術を自分自身で開発していくことを目指し、一歩ずつ、基礎データを積み上げていきたいと考えています。