マイスター第1期生(2015年度)の活動

社会人マイスターのコラムが河北新報(朝刊)“座標”に掲載されました。

平成27年12月1日 河北新報(朝刊)座標

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

地域づくりの原点/まず東北の良さ学ぼう/

株式会社「東北地域環境研究室」専務取締役 島谷留美子(仙台市青葉区)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

島谷留美子さんは、社会人への門戸が開かれている「東北復興農学センター」の講義を初年度から2年に

わたって受講され、「復興農学マイスター」および「IT農学マイスター」の両資格を取得しております。

コラムでは、東北復興農学センターについて触れられておりましたので、内容を抜粋してご紹介します。

=================================================

島谷さんの本業は、東北の観光まちづくり、地域づくり等の取り組みです。地域の取材を続けていく中で、にぎわいのある道の駅や農産物直売所に共通するのが、“売れる物を作る”という考えに立って、事業者と生産者が共に学ぶ姿勢を持ち、地域の中での役割を理解し、施設全体の魅力づくりを行っていたことにあると気づいたとのことです。その学ぶ姿勢や、地域に対する熱い思いにふれあう中で、あらためて東北のことをもっと知る必要があると感じていたといいます。平成26年4月に開設された「東北復興農学センター」が、東日本大震災で甚大な被害を受けた農林水産業の復興、そしてけん引者を育てることなどを目的としていることを知り、二つのコースを受講されました。

コースでは、農業、自営業、行政、企業の方や、盛岡市在住の農家の女性など、20~70歳代の社会人受講生や東京の大学に通う学生と共に学びました。講座では、被災地復興のための新技術やIT(情報技術)に関することや、消滅した防災林の修復についてなど多岐にわたるテーマを学び、川渡農場(大崎市)や女川町の研究フィールドでの実習にも参加しました。 この講座がきっかけとなって、受講生の中には、産品、加工品の販売など新しいビジネスを目指す動きが見られ、これからの展開が楽しみと綴られております。

コラムの最後に、将来への不安が増している東北の多くの地域のパワーを高めるには、地域における元気な人を発掘し、元気な人の元気をつなぎ、持続させること、そのためには、東北に住む私たち自身が東北の良さや違いについて理解を深め、学び会うことによって、様々な分野で“小異”を尊重しつつ“大同”団結して、パワフルな東北作りを推進して行くことが大切と、記されております。

=================================================

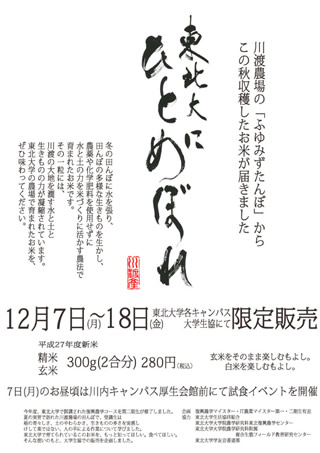

「東北大にひとめぼれ」を、東北大学生協 全キャンパス7店舗で販売します。

東北復興農学センターの教育プログラムを修了した、復興農学マイスター及びIT農業マイスターの有志による、川渡フィールドセンター産の有機農法で栽培した新米の販売を、12月7日(月)より東北大学生協各店舗にて数量限定で行います。

この取り組みは、「復興農学フィールド実習」を通じて共に学んだ社会人と学生が、川渡フィールドセンターの「ふゆみずたんぼ」農法によって作られたお米の素晴らしさを伝えたいという思いで実現しました。

昨年度に引き続いて、今年度は、マイスター2期生有志メンバーも加わって販売店舗を昨年の農学部(雨宮キャンパス)1店舗から拡大して「東北大学 全キャンパス7店舗」での販売に踏み切りました。

「東北大にひとめぼれ」販売にあたっては、販売元となる大学生協との販売交渉から始まり、精米作業、米袋ラベルシール作成?ラベル貼り作業、そして計量と袋詰め作業。さらにはポスターやリーフレットなど販促物の作成も、すべてマイスター有志メンバーで行ったものです。

販売初日となる7日(月)には試食イベントも開催しますので、ぜひ、川内北キャンパスへお越しください。

(ポスター画像:クリックいただくと、詳細をご覧いただけます。)

゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜.――゜+.――゜

■販売期間: 平成27年 12月7日(月)?12月18日(金)

※販売初日、川内北キャンパスにて試食イベントを行います(11:30?)。

■販売価格: 精米(白米)・玄米ともに、300g(2合分)280円 (税込)

※こちらは数量限定での販売のため、なくなり次第、販売終了となります。

あらかじめご了承ください。

■販売店舗:下記キャンパス内、東北大学生協購買店<7店舗>

◆片平キャンパス

・片平北門会館(さくらショップ)

平日:8:30~20:30 土曜:11:00~14:00 日曜・祝日:閉店

◆川内北キャンパス

・厚生会館

平日:8:30~18:30 土日祝日:11:00~14:00

※日曜・祝日は、学事や停電により営業しない日があります。

※試食イベントは、12月7日(月)11:30?12:40頃 行います。

◆川内南キャンパス

・文科系厚生施設(メイプルパーク川内)

平日:10:00~19:00 土曜:10:00~13:45 日曜・祝日:閉店

◆青葉山キャンパス

・厚生施設「BOOOK」(ブックカフェ、売店)

平日:8:30~21:00 土曜:11:00~20:00 日曜・祝日:11:00~19:00

※日曜・祝日は、学事や停電により営業しない日があります。

◆北青葉山キャンパス

・厚生施設(こもれびカフェ、コンビニエンスストア)

平日:8:30~20:30 土曜:11:00~14:00 日曜・祝日:閉店

◆星陵キャンパス

・星陵会館(厚生会館)

平日:9:30~20:00 土曜:11:00~15:00 日曜・祝日:閉店

◆雨宮キャンパス

・厚生施設

平日:9:30~19:45 土曜、日曜・祝日:閉店

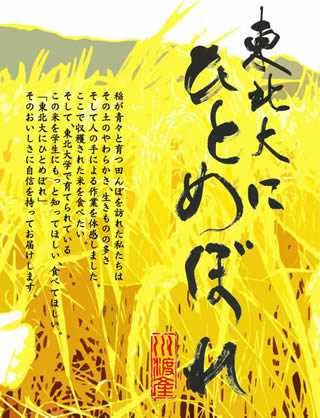

ふゆみずたんぼ米の一粒一粒には、川渡の自然豊かな「水」と「土」そして「生きもの」の

本来の力が凝縮されており、その味は格別です。

また、この農法では農薬を使用しないため、玄米でも美味しく食べることができます。

この機会に、東北大学の農場で育まれたお米を、ぜひ味わってみてはいかがでしょうか。

企画:復興農学マイスター・IT農業マイスター 第一・第二期生有志

協力:東北大学生活協同組合

東北大学大学院農学研究科東北復興農学センター

東北大学大学院農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター(川渡フィールドセンター)

東北大学友会書道部

゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜.――゜+.――゜

(2015.12.15 更新)

東北大にひとめぼれ に関する記事が、12月13日の河北新報(朝刊)に掲載されました。

◇「復興農学」の味どうぞ!東北大で新米販売

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ 東北大に ひとめぼれ(2015)~

ふゆみずたんぼ農法によって栽培された、東北大学農学研究科附属 川渡フィールドセンター産の

平成28年度 新米ひとめぼれです。

ふゆみずたんぼ(農法)・・・冬の田んぼに水を張り、農薬や化学肥料に依存しないことで、渡り鳥や

その他小さい生きものなどの生態系を守りながら土壌を豊かにする有機

農法です。

◇参考:蕪栗沼ふゆみずたんぼプロジェクト(大崎市田尻蕪栗地区)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PICS開放講座2015「21世紀は環境の時代 いまこそ資源循環の話をしよう!」

2015年10月3日(土)、東北復興農学センターのカリキュラムを修了した復興農学マイスターおよびIT農業マイスターの第2期生有志が、東北大学PICS(コンポスト総合科学プロジェクト)公開セミナー・東北大学川渡フィールドセンター開放講座2015(東北復興農学センター共催)に参加しました。

~*~*~*~ 本講座の概要 ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

家畜の生産現場で出る排せつ物は、そのまま捨ててしまえば「環境汚染源」、活用すれば

「乳・肉・卵に次ぐ第4の生産物」です。家畜排せつ物をコンポスト(堆肥)にし、農地に

還元することは、環境汚染の防止・肥料資源の節約・農業生産の安定化に大きく貢献します。

教員や学生と一緒に、資源循環や有機農業について話してみませんか?

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ *~*~*~*~*~*~*~

今回の講座では、はじめにフィールド見学を行いました。畜産の現場として肥育牛舎、家畜排せつ物の有効活用の例としてはコンポスト施設やメタン発酵槽、そして実際にコンポストが利用されている水田。川渡フィールドセンターにある様々な施設や場所について、見学しました。

見学のあとは、当センター所属教員の中井裕教授と伊藤豊彰准教授が、コンポストに関する講義を行いました(川渡フィールドセンター交流棟)。

◇中井裕教授:家畜排せつ物のコンポスト化

◇伊藤豊彰准教授:堆肥の農業への利用

そして講義後の教員、学生、参加者を交えてのディスカッションでは第2期マイスターが積極的に議論に加わるなど、充実した開放講座となりました。

今後も、第2期マイスターが様々な場面で活躍していくことを期待します。