サイドメニュー

- 2015年9月26日(土)第2期 マイスター認定式

- 2015年8月29日(土)~30日(日)、9月5日(土)「IT農学実習」実施報告

- 2015年7月24日(金)~26日(日)「復興農学フィールド実習」実施報告

- 2015年6月13日(土):実習「被災地エクステンション」実施報告(2)

- 2015年6月13日(土):実習「被災地エクステンション」実施報告(1)

- 2015年6月5日(金):第4回講義「地震と津波による攪乱後の海底環境の変化」

- 2015年5月29日(金):第3回講義「IT技術を活用した農林水産業の復興」

- 2015年5月22日(金):第2回講義「伝統的日本食の健康機能について」

- 2015年5月15日(金):開講式および第1回講義「新技術を被災地復興に生かすためには 」

- 2014年 授業の様子

2015年(平成27年) 授業の様子

2015年9月26日(土)第2期 マイスター認定式

9月26日、澄みきった秋空が広がる雨宮キャンパス第1講義室において、平成27年度 第2期 復興農学マイスターおよび IT農業マイスター認定証授与式を執り行いました。

はじめに、農学研究科 副研究科長の牧野 周教授ならびに副センター長の中井 裕教授より、ご挨拶をいただきました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

◇ 牧野先生のご挨拶より(一部抜粋)

今年の受講生56名のうち、90%以上が最後まで受講されたと聞いています。56名の内訳として、学部学生14名、院生が11名、社会人31名であり、学生はそのうち他大学が4名、東北大学の中でも農学部や農学研究科以外の学生が6名受講され、さらには社会人でも山形県から通われた方もいらっしゃって、非常に幅広い人たちの期待のもとに開講されているカリキュラムであると感じました。私たちも主催している側で、責任の重さを考えなければならないと感じたところです。

受講された学生の皆さんにとっては、社会と農学の接点、社会人の方にとっては、農学の学びなおしという意味もあったでしょうし、もちろん農業の復興、さらには防災から自然共生を考え、学ぶという非常に貴重な機会となったのではないかと思います。

牧野先生のご挨拶

◇ 中井先生のご挨拶より(一部抜粋)

わずか半年前の話ですが、随分色んなことをやってきたのだと思いました。実際に成果もあがったのではないかと思いますし、私もまた今年も新しく学べたと思っております。指導している側も大変勉強になった日々であったと振り返っております。

今日、皆さんはマイスターの資格(=certificate.)を授けられるということで、世の中には色んなcertificateがあり、進学や就職が有利になったり、特別な待遇があるような資格もありますが、このマイスターにはそこまでパワフルな効力はありません。この資格に関して今年は2期ですが、資格の意味は今後皆さんで作りあげていっていただき、その活動が知れ渡って、世の中に認知されていく資格になっていくのだと考えています。

この資格を取得するだけでなく、我々が考えてきたもっとも大事なことは「プラットフォームを作る」ということです。

まず、農学研究科および東北復興農学センターの所属・連携教員が柱となってプラットフォームを作るという感じです。そして、そのプラットフォームの上でマイスターの方々が活躍し、我々教員も一緒になって新しいことを始める。さらには農業従業者や関連企業、IT企業の方達も加わりながら、しっかりとしたプラットフォームを形成していく。

そのようにして作り上げられた「復興農学のプラットフォーム」の一段階上に、流通や加工、販売などのプラットフォーム、さらに上に消費者がいるようなイメージになります。

皆さんには今後マイスターとして、上に挙げたような良いプラットフォーム作りに、継続的に貢献していただきたいと考えております。

中井先生のご挨拶

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

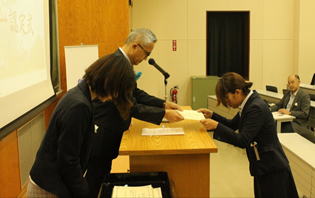

中井先生ご挨拶のあと、続けて認定証の授与を行いました。

中井副センター長より、一人ずつ手渡しで認定証が授与されました。

認定証授与後、新たに認定された第2期マイスターによる代表挨拶を行いました。

◇学生代表:原田 桃佳さん(東北大文学部3年/新・復興農学マイスター)

(原田さんの挨拶より:一部抜粋)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

今年の夏は暑さが一段と厳しかったせいか、秋の訪れがいっそう早く感じます。

4ヶ月前に初めて私たちが雨宮キャンパスの学校の門をくぐって、毎週金曜日の講義、夏のおわりの実習を終え、早くもこの日を迎えてしまいました。

私が皆さんと一番触れあうことができたのは、講義よりも、川渡フィールドセンターでの合宿や、女川や鹿島台など、校外での実習です。復興農学マイスターの皆さんと一緒に合宿し、先生方にからご指導いただいたこと、マイスターの皆さんご自身から受けた影響も、貴重な体験となりました。ちなみに、夜を徹しての社会勉強も決して忘れることができない宝物となっています。

もうひとつ忘れられないのは、私が「復興農学マイスター」として取り組んだIT農学実習のお手伝いです。他学部、他大学の先生方に加えて、企業エンジニアの講師陣の皆様との交流は、私にとって重要な学びとなりました。みなさんとは今日を限りにお別れですが、まだまだ教えていただきたいこと、学びたいこと、一緒に実現したいことが沢山あるような気がしてなりません。

最後に、2期生の皆さんのご健勝とご活躍をお祈りしまして、ご挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

◇社会人代表:工藤 一成さん(新・IT農業マイスター)

(工藤さんの挨拶より:一部抜粋)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5月の開講式にて中井先生の「何かを得るだけでなく、そこから一歩何を踏み出すのか」というご提言がありましたが、「果たして本当に踏み出せるのか?」と戸惑いながらの受講は、本当に必死でした。

今までの講義を振り返って特に印象に残っていることは、都築先生の講義で「日本型食生活の素晴らしさ」を学んだこと、大村先生の講義では自分が関わっているプロジェクトの活動に役立つ内容を聞けたこと。

そして、福田智一先生の講義で「被ばく被害にあっても、家畜としての使命を全うできる可能性」の内容に感動を覚えたり、伊藤豊彰先生の講義で「水田が存在しているエリアの多様性によって自然界の中で人間が生かされている」と、改めて感じたことなどです。

6月の女川町訪問では、復興に携わる人々の姿に刺激を受けて、後半の学習意欲にプラスに作用されたことは申し分ありません。

IT農学実習では、農業分野とITの関わりについて今まで漠然としていた知識が、具体的に一定の整理ができた3日間であったと思います。

最後に、マイスター認定後の自分はどうするか。今後の活動としては、「活動中のフィールドに自分流のIT技術の導入を図り、作業の効率化と安心安全な作物をつくること」や、「秋に被災地を訪問し、自分流の復興に関わるテーマを見つけること」を今、考えています。

このような自信や一歩踏み出すきっかけをいただいたことも、今回のマイスターの取得が大いに影響があったと思います。マイスターの拡大に向けて1人1人の活動が今後、大切な役目ではないかと感じています。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(閉会挨拶:陶山准教授)

~~~~~ 編集後記 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

本年度開講から認定式までのわずか5か月余りの間、改めて講義・実習と思い返してみると、本当に数多くの出来事、受講生との関わりがあったと実感しているところです。

さらに突き詰めてみると、1コース受講では14日間、2コース同時受講の場合でも17日間しか顔を合わせません。その期間のなかで、講義で得る知識だけではなく実習・ディスカッションを通じて学生、社会人の枠を越えての繋がりが生まれたことも、資格認定に留まらず大きな意義があったのではないでしょうか。

今後のマイスターとしての飛躍をセンター所属教員、事務局一同 心より期待し、お祈り申し上げます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

《第2期マイスター認定、誠におめでとうございます!》

2015年8月29日(土)~30日(日)、9月5日(土)「IT農学実習」実施報告

8月29日から30日、9月5日の3日間にかけて、IT農学実習(IT農業マイスターコース対象)を行いました。

(担当教員:米澤千夏准教授、岩本正敏准教授、大村道明助教、菅野均志助教、菊池務特任教授、相原正弘講師、岩佐浩講師、渋谷義博講師)

◆◇◆ 1日目(8月29日)◆◇◆

実習初日は、終日雨宮キャンパス・第1番講義室で実施しました。午前中は、東北学院大学工学部の岩本先生による講義、午後はグループディスカッションを行いました。

=====午前=====

<講義① 担当教員:岩本正敏 准教授(東北学院大学工学部)>

講義内容:

・「サイエンティスト」と「テクノロジスト」とは

・工業的に見た農業と、農学的に見る農業~2つの分野から見た相違点について

・ITを利用してのQOLの向上と、その可能性

=====午後=====

<グループディスカッション1 担当教員:岩本正敏 准教授(東北学院大学工学部)、米澤千夏 准教授(資源循環エネルギー科学)、大村道明 助教>

午後のディスカッションでは、「QOL向上のためのIT農学とは?」「 農業に対するIT導入のニーズおよびソリューションについて」をテーマに米澤先生、岩本先生、大村先生が先導のもとグループディスカッションが行われました。

◇◆◇ 2日目(8月30日) ◇◆◇

実習2日目は、引き続き雨宮キャンパス・第1番講義室にて行いました。

=====午前=====

<講義② 担当教員:菊池務 東北大学大学院特任教授(工学研究科/農学研究科、トライポッドワークス株式会社)>

講義内容:IT農学の先端・現状について

<講義③ 担当教員:相原正弘 講師(株式会社SJC)>

講義内容:ITを活用した農業の現状と課題、将来像(センサー遠視監視を中心とした)

=====午後=====

<講義④ 担当教員:渋谷義博 講師(トライポッドワークス株式会社)>

講義内容:カメラソリューション

<講義④ 担当教員:岩佐浩 講師(株式会社アイエスビー東北 システム開発部)>

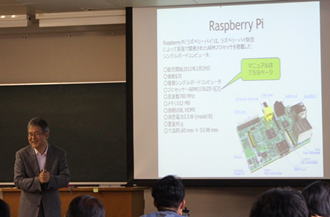

講義内容:手軽に使える圃場センシング

岩佐講師の実習では、コンピュータ演習室にて実際にスマートフォンやパソコンを操作しながらIT農業用アプリを使用体験しました。

受講生の真剣に取り組む様子が伝わってきます。

◇◆◇ 3日目(9月5日)最終日 ◇◆◇

実習最終日は、「ITを用いた農業試験研究の実際を垣間見て、ソリューションを考える」をテーマとして、東北大学鹿島台圃場(大崎市)の現地見学を行いました。

天候に恵まれ、水田に輝くたくさんの稲穂に囲まれながら、圃場に設置中の観測機器(マルチモーダルセンサ)の見学や、試験地において使用している、土壌中の成分を測定する機器の実測体験もしました。

<担当教員:菅野均志 助教(土壌立地学分野)>

(参照)

◇津波被災農地における「マルチモーダルセンサ」の実証実験について(村田製作所ホームページ)

午後は、再び雨宮キャンパスに戻り、3日間の実習の集大成として「農業に対するIT技術導入のニーズと課題、その解決策やアイデア=ソリューションとは何か」をテーマに最終グループディスカッションし、ディスカッション結果についての報告を行いました。

復興農学講義(全10回)の受講(※)とあわせて今回の実習を無事修了した受講生たちは、「IT農業マイスター」として晴れて認定となります。先に実施の復興農学フィールド実習を終えた「復興農学マイスター」と共にIT農業マイスターの活躍が、今後おおきく期待されます。

IT農業マイスターコースを受講された皆さま、約半年間にわたり大変お疲れ様でした! (※:復興農学講義の全10回のうち8回以上の出席および実習への出席がマイスターの認定条件となります)

◇◆◇実習を終えて・・・受講生からの感想(一部抜粋) ◇◆◇

●講義を通して、農業の中でITがどのように活用されているのか具体的に知ることができました。3日目までは、IT農業が生産者の立場で完結しているようなイメージがありましたが、最終ディスカッションで、生産者と消費者との間でのITの活用が今後、必要になるのかなと思いました。(学生:学部4年)

●施設園芸とは異なるけど、通じているものがあるし、一番は刺激が大きかったと思います。IT農業=環境制御のように考えていたので、そんなことはないと思いました。様々な方とお話して楽しかったです。(学生:学部3年)

●IT農学は発展途上であり、実践への道は費用対効果の面などで、課題も多いと思った。しかし、明日の日本農業、農学をけん引するツールであることだけは確信することができた。座学、実習を含めて、中身の濃い3日間だった。(社会人)

●1日目、2日目の講義では最先端のIT農業の現状をわかりやすく授業していただき理解しやすかったです。驚いた点としては、百円ショップで買えるものや、数千円しかしないコンピュータを用いて現場で活用できるものを作り出せるということでした。IT農業の普及において最も壁となるのは高コストであるということだと思うので、農家さん自身でも簡単に組み立てられるキットみたいなものがあれば普及するのではないかと思いました。

3日目の実習では試験的にITを用いている現場に行き、どのような活用をされているのかを見ることができて今後の農業のIT化に向けてうっすらとビジョンを見いだすことができたと思います。しかしまだ具体的なものまでは到達していないので、やはり実際に農業の現場に身を投じて働いてみることが一番だと思いました。(学生:学部3年)

●IT農業をいかに自分で取り入れられるか。(ツールとしてのIT)家に帰ってから、ゆっくり考えていきたいと思います。現在、 啓翁桜の栽培をしており、その為のハウスを今年建てる予定ですので、できればIT農業を取り入れたいです。(社会人:農業関係)

●IT農業は、実はすでに様々な企業が取り組んでいることに驚きました。本日実際に鹿島台の圃場を見てみると、案外ゴリゴリのITでなく、授業でもあったように「道具」としてITを利用していることも実感しました。まだITの導入は発展途上の段階だと感じましたが、今回のディスカッションを聞いて、導入の余地はまだまだあると思いました。ディスカッションなどをしていると、もっと現場のことを知って、改善点など現状を知りたいと思いました。(学生:学部4年)

(IT農学実習 実施報告 終)

2015年7月24日(金)~ 26日(日)「復興農学フィールド実習」実施報告

7月24日から26日の2泊3日間にかけて、農学研究科附属川渡フィールドセンターを中心として、復興農学フィールド実習(復興農学マイスターコース対象)を行いました。

(担当教員:中井裕教授、伊藤豊彰准教授、陶山佳久准教授、多田千佳准教授、大村道明助教)

◆◇◆ 1日目(7月24日)◆◇◆

<実習① 千年希望の丘(岩沼市) 担当教員:陶山佳久 准教授>

ここでは、海岸林として植樹が進められている「タブノキ」個体ごとの産地について調査を行いました。この実習では、陶山先生の講義時に学んだ「遺伝的地域性」について実感できた受講生も多かったようです。

◆千年希望の丘についてはこちらをご覧ください(みやぎ復興ツーリズムガイドHP)。

<実習② 株式会社渡會(塩釜市) 担当教員:多田千佳 准教授>

多田先生が現在研究されている「東北マリンサイエンス拠点形成事業:排熱活用小型メタン発酵による分散型エネルギー生産と地域循環システムの構築」において、塩釜の水産加工会社(株式会社渡會)に設置中のバイオガスプラント・人工湿地の見学を行いました。

こちらでも実際に「見学を通じて、講義時の内容がより理解できた」と感じる受講生が多数でした。

<実習③ 川渡フィールドセンター(大崎市鳴子温泉) 担当教員:中井 裕 教授>

午後は、あいにくの雨模様となりましたが中井先生のレクチャーのもと、バスの中からフィールドセンターのメタン発酵システム、人工湿地を見学しました。大規模な牛ふんコンポスト施設は、ハウスのため実際に中に入ってみることができ、堆肥化される牛ふんの温度を、手をかざして確かめている受講生もいました。大型の撹拌機の動いている様子も間近で見学できました。

その後は、昨年6月に完成したフィールドセンターの新棟を見学しました。また新棟見学と同時進行で、班の絆を深め2日目以降の活動に繋げるべく、班ごとに川柳づくりを行いました(新棟講義室)。

1日目の活動を終えて、フィールドセンターから少し離れた「川渡共同セミナーセンター」へ移動。

夕食は懇親会形式で、ここでも受講生や先生方の交流が活発に行われました。そして、先ほど考えた川柳の発表タイム。先生方が審査員となり、結果発表では大いに盛り上がりました。

(審査員:多田先生より)「千年後の再会を誓う『夢』とも受け取れるが、一方でデートを断る(千年後だったら…)言葉とも受け取れる、奥の深い一句」とのことでした。

◇◆◇ 2日目(7月25日) ◇◆◇

フィールド実習2日目は終日、水田関連の実習を行いました。

<水田実習 担当教員:伊藤豊彰 准教授>

午前中は、フィールドセンター内の圃場で農法(慣行栽培と有機栽培)による違いを「イネの茎(くき)の数」、それぞれの水田に「住んでいる生き物・植物」の調査によって比較しました。

生き物や植物(雑草)の調査では、「農薬を使っている水田=慣行栽培」、「農薬を使っていない水田=有機栽培」でそれぞれ大きく違いがみられました。

有機栽培水田では、いまでは珍しい「タガメ」も発見!

フィールドセンターの実習後(午後の活動)は、場所を変えて大崎市田尻地区・蕪栗沼周辺の有機米水田で実習を行いました。

ここでは、有機米水田「ふゆみずたんぼ」の専業農家・齋藤さんから、栽培に関する貴重なお話をいただきました。

齋藤さんによるレクチャー!

ふゆみずたんぼ(有機農法は、日々雑草との闘いです。)

水田周辺の小川では、たくさんの「メダカ」が泳いでいます。宮城県内でも歴史のある水田地区だからこそ、目にすることのできる風景なのかもしれません。

水田沿いに歩き、丸太橋(ここも歴史を感じます)を恐る恐る渡っていくと・・・

秘境とも呼ばれる「蕪栗沼」がみえてきます。この蕪栗沼付近一帯の環境保全にも「ふゆみずたんぼ」は貢献しており、ここで収穫されたお米は「環境保全米」とも呼ばれています。

秘境とも呼ばれる「蕪栗沼」

◆ふゆみずたんぼについては、こちらをご参照ください(環境省関連HP)。

そして、2日目の夜は、第1期生の社会人マイスター(3名)が主催となってお米の試食会(食べ比べ品種当てクイズ)を行いました。

「ひとめぼれ」、「ササニシキ」、「ゆきむすび」、「ささむすび」の4品種が用意され、受講生は食感や見た目を頼りに真剣に悩んでいました。

1日目の懇親会に続いて、こちらも大いに盛り上がりました。企画していただいた1期生マイスターの皆さん、ありがとうございました。

◇◆◇ 3日目(7月26日) ◇◆◇

実習最終日は、いままでのカリキュラムで学んだこと・感じたことを踏まえ、「東北の被災地~日本の農業地域の復興・振興のために、実現可能性のあるアイデア」についてグループディスカッションし、班ごとに出たアイデアを発表およびシェアしました。

グループごと特色のあるアイデアが提起される中、最後に発表した5班では、ほかの班の意見も取り入れながら、「受講生全体で動き出そう」と呼びかけるなど、今回の実習3日間で生まれた絆、つながりも感じることのできる発表となりました。

カリキュラムを無事修了した受講生は、9月末のマイスター認定式を経て「復興農学マイスター2期生」となり、今回のアイデア実現に向けて、引き続き躍進していきます。

◇◆◇実習を終えて・・・受講生からの感想 (一部抜粋)◇◆◇

●たくさんの方々の意見が聞けて、仲間(友人)ができました。この3日間のことは一生思い出に残ると思います。自分の家業である農業に活かしていきたいと思います。 今、米余りで減反政策がとられています。農家にとって作りたくてもつくれないことは辛いことです。宮城県の方々も震災を受けて、一層大変だと思います。宮城県産の米や農作物を使用した弁当で消費拡大、そして携わった方々の顔や、生育過程も分かるような弁当箱を作ったら良いと思いました。(社会人:山形県・農業関係)

●復興や農業の実態について、身をもって知ることのできるとてもいい機会だった。日本の農業について考える場ができたという点だけでなく、学生や社会人、様々な分野の方々と話し合うことの素晴らしさを学ぶことができる非常に貴重な場であったと感じた。(学生:修士1年)

● ストイックな環境での合宿は学生時代以来なので、さびきっている大人の身体にはかなりききました。とはいえ、3日間というまとまった時間の中で、現場を見聞き体験できる機会、農業の復興について志を持つ方々とじっくりお話しできるチャンスは他になく、大変貴重な時間でした。プロジェクトも今後ぜひ実現に向け進めたく、今回のご縁を生かしていきたいと思いました。(社会人:IT関係)

●とても充実した学びの多い研修でした。実際にフィールドで植林の成長の様子を確認できたり、メタン発酵の仕組みを学んだり、田んぼに入って体験したりと頭だけでなく体や五感をフルに活用して活動できました。また、3日目のディスカッションと発表では班の方々とたくさん意見交換ができましたし、他の班のアイディアも面白かったです。先生方、研修受講生の皆さん、さらに前回の受講生の先輩方との交流はまさに宝です。このつながりが続き、復興の実際の取組みの一歩が踏み出せればと願っています。(学生:博士3年)

●本当に久々に現場に出て、田んぼに足を踏み入れるなど楽しく、充実した日々を過ごすことができました。 特にディスカッションでは、私心なく熱い思いをぶつけ合い、前向きな議論をした上で取りまとめができたことは、非常に意義深いものでした。 議論を含め、充実したプログラムを組んでいただいた先生方、事務局に感謝申し上げ、ここで得た知見や仲間の輪を大切にしていきたいと思います。(社会人:教育関係)

●各講師の各専門分野における研究、実践への情熱はもちろん、現場の生産農家の熱い思いが伝わってきた。座学だけでは得られない貴重な体験をさせてもらえたことに感謝したい。 被災地は震災の有無に関わりなく農林漁業は再編改革を迫られている。将来を見据え、夢と希望を持った新たな取り組みをするにはどうすればいいのか。私たちに出来ることは何か。それぞれの立場で小さな一歩から関わっていきたいと思った。(社会人:農業関係)

●久々に田んぼに入ったり、虫をとったりして、とても懐かしく地元を思い出しました。実際に色々な体験をすることで、農業、農学に対する興味が深まり、体験することの重要性を感じました。他学部の人、社会人の方々と色々話せ、色々学び感じることがたくさんありました。人生少し変わりそうです。今後も是非活動していきたいです。(学生:学部3年)

(復興農学フィールド実習 実施報告 終)

2015年6月13日(土):実習「被災地エクステンション」実施報告(2)

受講生も真剣に耳を傾けています。

女川町長ご講演後は、池田先生にバスへ同乗いただき、現地レクチャーをいただきながら女川町内の施設などを見学しました。

「JR女川駅」

今年3月に新しく完成し、温泉入浴施設「女川温泉ゆぽっぽ」も併設されています。

JR石巻線も全線で開通となり、復興へ向けての加速が期待されます。

「復興まちづくり情報交流館」

女川町のまちづくりの現場を先導している鹿島建設の方から、模型やパネル展示をもとに ご説明をいただきました。

説明後は、実際に付近の高台から女川の街並みを見学。復興に向けて、町内の各地で工事・事業が進められています。

女川陸上競技場跡地にできた、災害公営住宅もバスの車窓から見学しました。

以前の競技トラックの名残りがあるレイアウトになっており、

住宅敷地の外周を一周すると約400mになります。

そのほかバスでの移動中にも、車窓から見えた景色が印象に残りました。

女川町で唯一残すこととなった震災遺構「旧女川町交番」(写真中央部分)

女川地域医療センターに掲げられた横断幕。

「女川は流されたのではない。新しい女川に生まれ変わるんだ。」

==============================

実習の参加者ひとりひとりが、「復興」について改めて考えることのできた1日となりました。

今回の実習にご協力いただきました池田准教授ならびに女川フィールドセンターの皆様、そしてご講演・ご説明をいただいた方々に、改めて感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

==============================

実習を終えて・・・受講生からの感想(一部抜粋)

◆被災後初めて女川を訪れました。正直な感想としては、まだまだ復興の道のりは長いんだなと思いました。また、エクステンションを通じて、講義を受けている他の方々との交流ができて有意義でした。(社会人・公務員)

◆須田女川町長の講話を聴いて感じたことは、人口流出は止められないが町として存続していくために今やるべきことをスピーディーにかつ柔軟に進めている印象でした。町長として町を存続させる。ゆめハウス八木様など町の人々が盛り立てる、という役目がそれぞれにあるのだなと思いました。女川は町の今、将来を考える熱い人々がいてとても勉強になりました。(社会人・農業関連)

◆震災後4年振りに女川町を訪れました。復興は進んでいる反面、まだ途中だということを再認識しました。復興にあたり、下手な楽観論にも悲観論にも流されず、現実を見据えた着実るものとすることの重要性に気づきました。また、地域性のポイントは「人」と「熱意」ということも改めて感じることができ、大変有意義な機会でした。(社会人・公務員)

◆震災後の女川に行く機会ができてよかった。そしてその状況(思った以上にまだまだな印象)を知り、見ることが出来たことが大きかった。復旧はもとより復興には相当の時間がかかるのだと改めて感じた。その時間と平行して新しい農業を考えていかないと本当の復興にはならないとも思った。(社会人)

◆ゆめハウスさんのお弁当がとても美味しかったです。女川町長のお話しが大変興味深く、特に「人を増やすのではなく、人が減っても持続可能な街づくり」を目指しているというお言葉に納得いたしました。

また、ICT化という視点で、電力の一括受電とICT導入によるピークカットの取り組みをされている。という点も参考になりました。女川フィールドセンターは、赤貝の分子遺伝的系統解析で産地物定出来る事が「ブランディング」につながるという視点に、なるほどと思いました。(社会人・IT関連)

◆女川は震災翌年に1度伺ったぶりでした。3年前とはまったく様子が変わっていて驚きました。

八木様のお話の中では、実際にわたしが所属している被災地支援の団体において以前に生じたことのある課題を解決するヒントになるようなものがありました。町長さんをはじめ、女川で働いている方々の話から熱意を感じました。実際に被災地に行ってみることで得ることは多く、有意義なフィールドワークでした。(学生・農学部4年)

◆女川を見学して感じたことは、まだまだ復興途中段階だということです。ただ、これが完成したら災害に強く、かつ美しいまちになるだろうと思いました。

また、カキやホヤなどの漁業は外国との競争もあまり無いと思うので、女川の大きな強みだと感じました。私は最近ホヤのことを知り、食べたので、もっと日本中にアピールしてもいいのではと感じました。カキ祭りやしらす祭りなど毎月何かしら女川で祭りがあるようなので、ぜひ友達にも声かけて女川に行き、復興の姿を見ていきたいです。(学生・農学部

4年)

◆2012年の4月に訪れた時からの変化や女川町の取り組みの結果がきけたこと、女川町に外から来て活動している人がいること、その活動の多様さに驚きました。(学生・農学部 4年)

◆講義を聞いているだけでは知ることができなかったことを見て、聞いて、感じて、知ることができて有意義なエクステンションになりました。

実際に見たことによって町の再編工事の規範の壮大さだったり、女川の現状を知る良い機会だったので、感じただけで終わらせずにしっかりと考えて今後の学習に生かしていきたい。(学生・農学部

3年)

◆今回、女川には初めての訪問であったが、壊滅的な被害を受けた町が被災から4年強が経過し、いかに復旧し、そして今後どのような復興を遂げていくのかという事について、様々な観点からの体験が出来たように思う。

当然の事ながら復旧・復興に正解はないが、あるべき姿を住民と行政が一体となって追求していくことは必要であろう。非常に有意義な被災地訪問であったと感じています。(学生・法学研究科 修士2年)

◆実際に被災の現地を訪問し、テレビや新聞で情報を得ていたのとはまた違った思いを強く感じました。

八木さんのお話はとても興味深く、その行動力と、地域の方々を上手に巻きこんでいく手法や八木さんの優しさがとても素敵だと思いました。また、池田先生や町長のお話からは、復興を具体的に実現していく思い等を感じました。被災地に限らず、他の(私の)地域においても活用できる大切な視点を学ぶことができました。ありがとうございました。(学生・教育学研究科

博士3年)

◆非常に良い経験になりました。というのも仙台や実家のある塩釜はもうほとんど震災があったことを感じることがなく、復興の途中にある女川の現状を見て、復興に対する意識がより強くなりました。

特に強く印象に残ったのは、女川町長のご講演です。決して理想ばかりを目指すのではなく、現実を見すえた上で将来設計をするという姿勢に感銘を受けました。復興に限らずあらゆる場面で現実をしっかり受けとめるという姿勢は大切と感じました。復興の現状を見て、自分が今すぐできることが少ないように感じるが、将来的に自分が地域の抱える問題に対して、大きな力になれるように、今回の実習を踏まえじっくり考えていきたいと思います。(農学研究科

修士1年)

(被災地エクステンション実施報告 終)

2015年6月13日(土):実習「被災地エクステンション」実施報告(1)

6月13日、女川町方面(農学研究科附属女川フィールドセンターを中心として)被災地エクステンションを行いました。(担当教員:中井裕教授、池田実准教授、中野俊樹助教、大村道明助教)

当日朝は、霧がかかっていましたが徐々に晴れ間が見え、午後には天候も回復したなかで終日、実習が行われました。

************

(農学部から女川方面へ)

受講生ならびに教員・事務局スタッフ総勢61名、大型バス2台での移動となりましたが、それぞれのバス車内では被災状況について、受講生へレクチャーを行いながら女川方面と向かいました。

農学部・雨宮キャンパスを出発し、鳴瀬奥松島インターを降りた後に見えてくる吉田川。震災時は津波が川を遡上し、吉田川付近一帯は浸水したのちに、泥まみれになりました。浸水域であったことをあらわす看板も見えてきます。

(1号車レクチャー:中井教授)

東松島(矢本)から石巻方面に進んでいくと、鉄のがれきが震災から4年が過ぎた今もまだ、たくさん残されています。

***********

そして、女川町へ到着。

現地では池田准教授より、昨年9月に完成したばかりの女川フィールドセンターの施設、そして震災後の被災状況等について説明をいただきました。

写真左側:池田准教授、右側:新棟フィールドセンター:楕円形の建物

写真:様々な海洋系資源を飼育している大型水槽や、保管庫および実験施設

(プロジェクターには、震災前の女川フィールドセンターが映し出されています。)

(4年前の3月11日、大きな地震と津波が女川フィールドセンターを襲いました。写真:センター実習室)

池田准教授のレクチャーに続いて、本センターで後援をいただいている復興庁宮城復興局 共催「復興支援インターン」に昨年度参加したCAIT受講生・金さん(東北大学経済学研究科)による、インターン企業先での取り組みについての発表が行われました。

その後は、いよいよ昼食。

今回の昼食(お弁当)ご提供先である、ゆめハウス(一般社団法人コミュニティスペースうみねこ)代表・八木様にも、震災時からこれまで行ってきた被災地での支援活動について、お話をいただきました。

お弁当は、ホヤたまご、ホタテのオリーブオイル漬けを使ったサラダ、サンマの昆布巻、高政の笹かまぼこなど。 女川の特産品や海産物がたくさん盛り込まれていました。

ゆめハウス(津波を被った畑)で栽培されているイチジクを使用した甘煮もありました。

**********************

2015年6月5日(金):第4回講義「地震と津波による攪乱後の海底環境の変化」

6月5日、東北大学大学院農学研究科(雨宮キャンパス)の第1講義室にて復興農学講義「地震と津波による攪乱後の海底環境の変化」を行いました。(担当教員:大越和加准教授)

大越先生は、以前、日本南極地域観測隊として南極に訪れた経験のある先生です。まず南極での調査について冒頭でご紹介をいただきました。調査は、とても厳しい環境の下で行わねばならず(最後に頼りになるのは自分の身体ひとつ)、五感が研ぎ澄まされ、心身ともに鍛えられたそうです。自分が自然環境の中に生きる「生き物」であるということを理屈ではなく、体で感じることができたそうです。

そのような経験から、現在、日常的に行っている研究では「現場」が基本であり、実際に目で見て、肌で感じ、五感をフル活用することが重要だと考え、研究を行っているとのことです。

******主な講義内容******

1.海にまつわる基礎知識

本日は、海の底の環境についてご紹介しますが、その前に海について軽く知って頂こうと思います。まず我々の住んでいる大陸があり、そこから水深200mまでを大陸棚といいます。そして徐々に深海に向けて緩やかに深くなっていきますが、いちばん深いところでは、水深が11,000mもあります。

また、広い海をならしてみると、平均水深は3800mあります。これは、富士山(3776m)がちょうど逆さまにして収まる位の深さとなります。

「海」は、地球の70%を占めており、水深も平均で3800mもあることから、地球はたくさんの水で表面を覆われていることがわかります。現在の地球においては環境問題が色々とありますが、海を理解しないことには、地球を理解することは難しいことだと思います。すなわち海を理解することは、地球を理解することにつながると考えています。

2.海における3つの生活様式(プランクトン、ネクトン、ベントス)

海の中には大きく分けて3つの生活様式があり、プランクトン(浮遊生物:珪藻、クラゲ、オキアミ等)、ネクトン(遊泳生物:魚類、イカ、クジラ等の海産ほ乳類)、ベントス(底生生物:海藻、貝類、ゴカイ類、甲殻類)が挙げられます。

地震、津波の後にどのような影響があったのか、本日はベントスに注目してご紹介します。

ベントスは、海洋の生産系を支える重要な生物です。鳥や魚の餌資源となるゴカイ類や、水中の植物プランクトンを食べて水中の浄化を行う貝類など様々です。特にゴカイは餌を取ったり、すみかを作ったりすることにより、海底の土が掘り起こされて、ふかふかになり、酸素が中に入り込む作用があります。

3.蒲生干潟の調査について

蒲生干潟の河口域は、淡水と海水の混ざり合うところなので、もともと環境の変化の激しいところではありますが、震災直後は、地震と津波により干潟が喪失し、海底も大規模な攪乱がありました。その後、また土砂が溜まり、川の水の出口がなくなって(河口閉塞)淡水のたまるエリアができたことや、台風により川の水が増して勢いのある水が土砂を押し上げ、新たな場所に出口を作ったことにより、中規模な攪乱が起こりました。このままでは、干潟の淡水化が進んで生物に影響があると判断し、震災前と同じ場所に人の手(工事)によって川水の出口が作られました。

そこで、私たちの研究室では、物理化学的な環境データをとることにしました。しかし最初の調査では、水温や塩分、水中の酸素量などを調べましたが、特段目立った変化は見られませんでした。

今度は、生物を通して変化を見ていくこととし、蒲生干潟3か所で生物の調査をすることにしました。震災による大規模な攪乱によって生物は全くいませんでしたが、どの地点でも最初に群集が確認できたのは、ゴカイ類でした。その後、甲殻類や貝類が入ってきました。

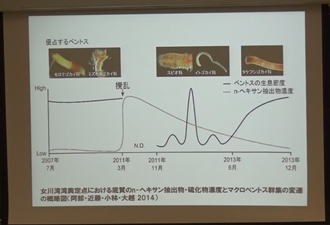

4.女川湾での調査について

蒲生干潟での調査後、女川湾でも環境データをとりましたが、水温、塩分、酸素量ともに大きな変化は見られませんでした。 次は、ゴカイの種類の解析を進めてみました。震災前は、海底表面の泥を食べる種類のゴカイが多数を占めていたのに対し、攪乱後には別の種類(攪乱に素早く応答する種)が増え、その後落ち着いた頃には、海底に頭を突っ込んで中の泥を食べる種類のゴカイ(耕すタイプ)が多くなっていることがわかりました。こちらの種は、比較的水のきれいなところに棲む種類です。

なぜ短期間で種が変わったか(要因)については、これからの研究によって解明していきます。

*******************

5.全体ディスカッション・質疑応答

ディスカッションテーマ: 「地震・津波の攪乱による海洋環境の変化を理解した上で、

①今後、海洋環境をどのように考えるのが望ましいのか

②今後、どのように水産業の持続的な発展へと繋げていくか」

<はじめに、今回の講義内容の意見>

? 海でどのような変化が起こっているかを理解するのは難しい。つまり、地震・津波による攪乱は、陸の上だけではなく、海の中でも起こっているが見ることができない。

? 生物を通して、海の中でどのような変化が起こっているのかを解析することが有効な手段である。

? 攪乱直後は海底に棲む生物(ベントス)は、激減または壊滅状態となった。特に、海底の泥、砂の中に埋在性のベントスは大きな影響を受けたことが分かった。

<海洋環境に関する意見>

? 埋在性のベントスは4年たった今も攪乱前の状態に戻ってはいない。今の海洋環境は果たして回復の途上にあるのか、それとも以前とは異なる状態になっているのだろうか。

<先に挙げたテーマに関しての意見>

① についての意見: 震災を通じて、「海底環境を少しでも理解する機会を得られた」と捉えることもできるのではないか。

② についての意見: 震災をきっかけに、海に関する基礎的な知識を漁業者と共有することで、今後10年後もその先も、もっと今より良い海洋環境へ繋げていくことができると思う。

<サポート教員・木島先生からの意見>

? 海底環境に負担をかけない漁業や養殖のためには、まずは海底の攪乱の状況を知ってもらうことが必要である。

? 震災前は漁業者と研究者が話をすることは少なかったが、震災後は海洋環境について調査を行う機会が増えたことにより漁業者との対話する機会も生まれた。また、その機会によって、過密養殖についての理解も進んでいるという報告もあった。

<最後に:大越先生より>

震災を通して、見えにくい海の中に対して今まで以上に関心をもっていただけたら幸いです。また、海の生態や環境は我々の生活にとって無縁ではないということを知っていただき、生態系のバランスをより身近に感じていただけたらと、切に願っております。

*******************

受講生 感想

・ 釣りの餌としか考えていなかったゴカイ類が海中で果たす役割、その変化から海洋環境の変化を読み取る という話は、今後の私のゴカイを見る目を変えると思う。(学生)

・海洋も生態系というと、ついネクトンにおける群集のことばかり考えていたが、ベントスの群集についても考慮することが重要であることがわかり、生態系の奥深さや複雑さを改めて感じた。(学生)

・復興を考えようとするとつい、人間にとってのみ都合の良い条件を整えようとしてしまいがちだと思います。地球上の一生物として他の生き物との共存を考えたとき、私たち人間はどのように生きていくべきなのか、震災の有無ではなく、そう問いかけられているのだと感じました。(社会人)

2015年5月29日(金):第3回講義「IT技術を活用した農林水産業の復興」

5月29日、東北大学大学院農学研究科(雨宮キャンパス)の第1講義室にて復興農学講義「IT技術を活用した農林水産業の復興」を行いました。(担当教員:大村道明助教)

******主な講義内容******

1. IT農業とは

「IT農業と呼ばれるもの」として、大きく分けて「植物工場」、「ロボット化」、「生産管理とデータ化」が挙げられる。「植物工場」は、クリーンルーム(無菌室)を取り入れることで病害虫をシャットアウトしやすい環境を保ち、農薬を必要としない栽培を可能とする。また、自動倉庫を応用し、レイアウトを2階建てとすることで単位面積当たりの生産量を上げることができる。

「ロボット化」は、農業の高齢化対策としてのアシストスーツの実装。先々の農業においてのあらゆる作業を、ロボットで代替していくことを目指す。 そして「生産管理とデータ化=いわゆるAgricultural informatics:AI」を行い、農家の方々が長年積み重ねてきた「経験と勘」の世界をデータ化する。結果、農業分野の課題の一つである後継者不足の対策として、新規就農者などに専門知識や経験を提供できる手法として期待できる。

また、農業生産の各工程をモニタリング(可視化)やデータ収集し、無駄を省いて作業効率を上げていくとともに農業生産のコストカットを図る。モニタリングのもう一つの利点としては、生産段階から流通までの過程を明確にできるので(トレーサビリティの確立)、消費者に安心・安全な農作物を届けることに繋がっていく。

ITを活用した事例としては、当副センター長中井教授が会長、大村が副会長を務める「Tohoku Smart Agriculture Lab:T?SAL」の参加企業が、スマートフォンを利用して放射線測定器やEC計の測定データ(放射線量、EC値)を内臓カメラで読み取るアプリを開発(EC値:土壌内の肥料成分(硝酸、石灰、酸化マグネシウム、カリなど)を、イオン電導率を用いて計測した値)した事例がある。

IT導入には「低コスト」が一つの鍵となる。

(参考)T?SAL http://t-sal.net/index.html

IT農業~AIの課題は、実際の農家の人々が技術の応用方法がわからないこと(何をデータ化し、可視化すれば良いのか)や、IT機器に対する電源や電波の確保が難しいことが挙げられる。

2. 日本全体および被災地農業の現状と課題

日本の農業地域の現状は、大きく言うとGDP(国内総生産)だとわずか約1%に対し、国土では約70%、人口では約15%を占めていること。また、IT技術を最大限活用しながら6次産業化を進めたとしても、「薄利多売」の構造をすぐに変えることは難しい。

被災地の農業の現実として挙げておきたいのが、農業生産額である。震災によって遺失した売上額は全国平均で300~800億と言われているが、人口4万人規模の被災市町村での震災直後の歳費が1,000億円超であることと比較してみると、もともと産業規模としては大きくないことが言える。そして、津波被災地では農業経営の集約化が進んでいる。一方で数年後には復興(土木や建築業)特需が衰退していくことから「復興バブル」が弾けて雇用機会が減る。この時、高度化した農業経営が、雇用吸収力を持つかどうか?は難しい問題だと思う。

農水省の改革方針としては、規模の拡大や農地の集約化などの構造改革と、農業の多面的機能(草刈り等の維持管理を、近所同士で支え合いながら行うコミュニティ等)の両立が挙げられていた(2014年度農業白書より)。後者では農業に関わる人口を維持することが必要で、前者では農業就労人口を減らすことにも繋がるので矛盾している部分もある。

こうした矛盾がありながらも、津波被災農地では、いわゆる構造改革が進んでいることから、被災地の農業はその他の地域の10年先を行っていると言われることもある。今の被災地の「農業と地域の課題」は、被災地固有のものではなく、日本の地方の将来、世界の地方の将来の課題でもあり、IT等を駆使して、いますぐ果敢に解決に取り組むべき課題である。

(講義の様子)

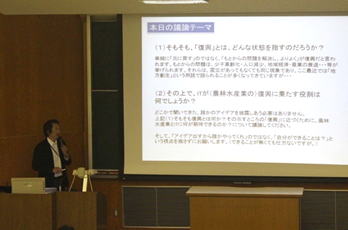

ディスカッションテーマ:①そもそも「復興」とは、どんな状態を指すのだろうか?②その上で、ITが(農林水産業の)復興に果たす役割は何でしょうか?

今回はグループディスカッション形式として、各班で上記テーマについて自由に議論を行い、そこで出た個人の意見を基に、班の意見としてまとめる作業を20分間で行いました。

(ディスカッションの様子)

その後、班ごとに登壇して発表(シェアタイム)を行いました。

(発表の様子)

(発表の様子)

*******************

今回のディスカッションは試行的に、昨年度と同じグループディスカッション形式で行いました。どのグループも盛んな議論展開がありましたが、講義後の感想では、受講生の皆さんにとってはそれぞれ全体ディスカッションが良い人、グループディスカッションが良い人とで意見が分かれている様子でした。

受講生からいただいた意見を貴重な参考として、今後のよりよい講義・ディスカッションとなるよう、教員・事務局一同で引き続きサポートしてまいります。

2015年5月22日(金):第2回講義「伝統的日本食の健康機能について」

5月22日、東北大学大学院農学研究科(雨宮キャンパス)の第1講義室にて、復興農学講義 第2回「伝統的日本食の健康機能について」を行いました。(担当教員:都築毅准教授)講義内容とディスカッションテーマは下記のとおりです。

******主な講義内容******

2013年(平成25年)12月、「和食:日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録され、

海外からの注目を集めながらも、「和食」の定義は漠然としています。 その中で、都築准教授の研究室

では、年代とともに大きく変化している「和食」のうち、いつの年代の食事が最も体にいいのか、比較

する実験を遺伝子レベルで行ってきました。結果、1975年(昭和50年)の食事が最も健康効果が高く、

肥満を防止し老化を抑制することで、長寿に寄与することをつきとめました。 そして1975年の食事を、

都築研究室では「日本式食事」とよび、その特徴として多様な食品(豆類、海藻類、果実類、魚介類、

卵類、甘味類、香辛料)を摂っていたことも、研究によって明らかになりました。

(講義の様子)

今回のディスカッションテーマは、「日本型食生活(多くの食材を少しずつ摂取)を基盤に、どのような事業(製品)が考えられるか?」でした。受講生からは、日本食に対するイメージとして「和食は体に良い」「彩りが綺麗」「季節感がある」「栄養価値の高い大豆が自然と摂取できる」(利点)また、「一人暮らしでは毎日多様な食品を少量ずつ用意するのは難しい」「多くの食材を使うのは手間やお金がかかる」「洋食を食べる方が、満腹感がある」(欠点)などといった意見も出ました。

次に、今後考えられる事業(製品)としては、「和食一食分(副菜・主菜・汁物など)を、まるごと冷凍食品として製品化する」「1975年の和食の栄養バランスを参考にした、バランス栄養食を開発する」「1975年の和食を、栄養バランスの良い和食としてお店でメニュー化して売り出し、チェーン展開を行う」などという意見がでました。

(ディスカッションの様子)

*******************

「日本式食事」で使用している食材は、東北でも多く生産がなされています。復興のために地元の食材をどのように使うか、また「東北からの日本食」を発信していける人材として、マイスター達が今後活躍できることを期待できる講義・ディスカッションとなりました。

2015年5月15日(金):開講式および第1回講義「新技術を被災地復興に生かすためには 」

5月15日、東北大学大学院農学研究科(雨宮キャンパス)の第1講義室にて平成27年度の当センター開講式および復興農学講義 第1回を執り行いました。

今年度は第2期生として、学生26名、一般社会人33名、計59名の受講生を迎えての開講となりました。開講式では、中井副センター長より東北復興農学センターの概要や講義スケジュール、昨年度のマイスター第1期生の活動等についてご紹介しました。

(開講式の様子)

開講式終了後は引き続き、復興農学第1回講義「新技術を被災地復興に生かすためには」を行いました(担当教員:中井裕教授)。

講義後のディスカッションでは、初回から受講生と教員間での活発な議論が展開されました。

全体ディスカッションの様子 ①(写真奥:中井教授、手前:陶山准教授)

全体ディスカッションの様子 ② 受講生も絶え間なく挙手・発言している姿が見られました。

*なお、平成27年度の講義内容については下記をご参照ください。

■復興農学講義の具体的カリキュラム

復興農学講義(講義45分、ディスカッション35分、講評等10分。雨宮キャンパスで講義10回)

- 開講式・新技術を被災地復興に生かすためには

- 伝統的日本食の健康機能について

- IT技術を活用した農林水産業の復興

- 地震と津波による攪乱後の海底環境の変化

- ナレッジマネジメントからみる農商工等連携推進の要点

- 生物多様性に配慮した防災林等の修復

- 耐塩性の作物とそのしくみ

- 家畜体内における放射性物質の移行のしくみと除染技術

- 農業生産環境の震災被害からの修復と環境保全型農業

- 農林水産業におけるエネルギー生産と資源循環の構築