マイスター第1期生(2014年度)の活動

マイスター 第一期生有志が川渡フィールドセンター産のお米を販売します。

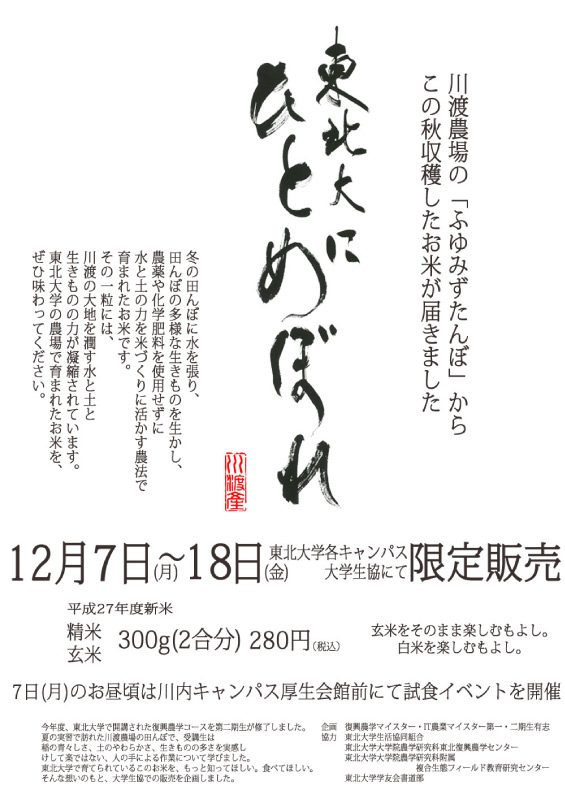

農学研究科東北復興農学センターの教育プログラムを修了した、復興農学マイスター及びIT農業マイスターの第一期生有志が、川渡農学校プロジェクトを立ち上げました。その活動の第1弾として川渡フィールドセンターで収穫された「ひとめぼれ」を大学生協雨宮店で限定販売します。

この取り組みは、「復興農学フィールド実習(農学部1セメ開講)」を通じて共に学んだ社会人と学生が、川渡フィールドセンターの「ふゆみずたんぼ」農法によって作られたお米の素晴らしさを伝えたいという思いで実現しました。

販売交渉、精米、袋詰め、販促物の製作等、全てこのチームで行ったものです。9日(火)には試食イベントも行いますので、ぜひ雨宮キャンパスへお越し下さい。

販売期間:平成26年12月8日(月)~12月19日(金)

場所:東北大学生協 雨宮店(農学部内)

販売価格: 白米・玄米300g (2合分)230円、白米900g(6合分)580円 ※各価格は税込です。

企画:川渡農学校プロジェクト(復興農学マイスター・IT農業マイスター 第一期生有志)

協力:東北大学生活協同組合、東北大学大学院農学研究科東北復興農学センター、東北大学大学院農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター、東北大学友会書道部

販売に関するチラシのファイルはこちらです。

今回の取り組みは、12月10日の河北新報夕刊に掲載されました。

また、12月12日の東北大学新聞にも掲載されました。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

「ふゆみずたんぼ」とは・・・

「冬期湛水水田」とも呼ばれる。冬の間も田んぼに水を張ることで、水鳥のすみかやエサ場を提供し、水を好む生きものたちを保全する。

水が張られた田んぼでは湿った土に生息するイトミミズも増加しやすい。イトミミズは農薬不使用で増加し、有機物を食べてふんを出し、それが微生物によってさらに分解されて、微細な粒子からなる養分豊富な土の層(トロトロ層)が土壌の表面を覆う。この層は雑草の種子を埋め込み、発芽・生育を抑制するとともに、イネが必要とする養分を供給する。また、早春の段階で水田に水が張られているためアカガエルなどの保全にも役立つことが期待される。さらにイトミミズを食べるドジョウや水生昆虫が繁殖し、それらを餌とする鳥類の生息環境を提供することなどにより地域生態系の保全への貢献も期待されている。

有機農法としての『ふゆみずたんぼ』は旧宮城県遠田郡田尻町(現大崎市)の蕪栗沼周辺で水鳥(ガン・カモ類)との共生手段としてはじまり、全国各地に広まった。

これにより「蕪栗沼・周辺水田」は水鳥の重要な生息地としてラムサール条約に登録された。

ふゆみずたんぼについての詳細はこちらです。(蕪栗沼ふゆみずたんぼプロジェクトホームページ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~川渡米販売までの歩み~

1.復興農学フィールド実習

今年7月に行った実習では、ふゆみずたんぼについて実際に学び、体験しました。

2.PICS開放講座でのふゆみずたんぼでの活動

10月に川渡フィールドセンターで開催した開放講座でも、マイスター第一期生としてふゆみずたんぼで活動を行いました。

3.企画会議の様子

川渡米を販売するにあたり、必要な作業などを話し合いました。

4.炊き立てごはん(川渡米)の試食会

新米の味についても試食会を開き、玄米と白米との食べくらべをしました。

豚汁や様々なおかずとともに、食べくらべ。

5.そして、いよいよ店頭販売に向けての活動。

計量から袋詰め、そして手作りのラベルを貼る作業を行いました。

『農業は今も昔もかっこいい~COOLアグリを体験しよう!~PICS開放講座2014』

2014年10月4日に東北大学大学院農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター(川渡フィールドセンター)にて、地域開放講座・公開セミナーを開催しました。

講座の案内はこちらです。

マイスター1期生のうち15名が、『農業は今も昔もかっこいい~COOLアグリを体験しよう!~PICS開放講座2014』のスタッフとして活躍しました。講座の担当講師は、資源循環エネルギー科学の中井 裕教授と、生産環境修復科学の伊藤 豊彰准教授です。

お揃いのグリーンのポロシャツを着ているのが、マイスター1期生です。

以下は、マイスターの方々が、参加者の皆さんをサポートしている様子です。 牛舎・コンポスト舎にて、一輪車で土(仮想糞)の移動体験。一輪車は重たくて少しずつしか運べませんが、ショベルカーでは一瞬で沢山運べることを目の当たりにしました。

食堂にて軽食。バター作り体験の様子。マイスターが外国人の参加者をサポートしています。マイスターの司会で、お米の品種当てクイズ大会も行いました。

午後は、フィールドセンター内の田んぼに移動し、農業機械の説明補助、稲刈り体験時の補助等を行いました。

手刈りのお手本として、稲刈りが得意なマイスターが活躍。

研修室に戻った後、手で刈った田んぼの面積と、機械で刈った田んぼの面積をそれぞれ計算し、能力を比較しました。

川渡フィールドセンターでの実習(7月25日より2泊3日)で、現地にすっかり慣れたマイスターの皆さんが、参加者を上手に誘導し、盛り上げ、イベントをスムーズに進行しました。

子ども達に農業の“かっこよさ”を伝えたいという今回のコンセプトのもと、マイスター1期生のアイデアも採用された形で、PICS開放講座2014のサポートを無事に終えることができました。

【撮影:福澤 隼人さん(マイスター1期生)】 =======================================================================================

*コラム*

農業ってかっこいい!~トラクターの今と昔~

復興農学マイスター、IT農業マイスターが企画に加わって、2014年10月4日に東北大学大学院農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センターにおいて、地域開放講座・公開セミナー

『農業は今も昔もかっこいい~COOLアグリを体験しよう!~PICS開放講座2014』を開催しましたが、この講座の内容を後日知った鳴子温泉(宮城県大崎市)の方が、「ヤンマー コンセプトトラクター『YT01』」のミニカーを届けてくれました。

写真左側のトラクターは、ピニンファリーナでデザインディレクターを勤め、エンツォフェラーリやフェラーリ599を担当した奥山清行氏のデザインです。まさに、「農業はかっこいい」の先端をいっています。

そして右側は、米国のケースIH社製のCASE IH 7210です。1997年にアイオワ州立大学来訪の際に頂いたものです。当時の新鋭トラクターです。

今と昔のトラクターを川渡フィールドセンターの白雪の上で、並べて撮影してみました。

【説明、撮影:中井裕】

=======================================================================================